L’information climatologique à courte et moyenne échéances appliquée à la gestion de l’eau

Introduction

Pour prendre en compte la variabilité du climat, les gestionnaires des ressources en eau et les hydrauliciens utilisent leurs propres techniques; parfois il se servent aussi d’informations et de prévisions climatologiques d’échelles temporelles et spatiales diverses. À relativement long terme, les gestionnaires des ressources en eau commenceront à accorder davantage d’intérêt aux incidences du réchauffement planétaire, ainsi qu’aux prévisions climatologiques et hydrologiques à courte et moyenne échéances dont la qualité se sera améliorée. Pour ces gestionnaires, les hydrauliciens et les décideurs en hydrologie, il sera utile de se tenir au courant de l’évolution et de la variabilité du climat à courte échéance (jusqu’à trois mois à l’avance par exemple) ou à moyenne échéance (prévisions interannuelles).

L’auteur passe brièvement en revue l’information climatologique et hydrologique disponible, notamment les prévisions, ainsi que les rapports qu’entretiennent les Services hydrologiques nationaux (SHN) et les gestionnaires des ressources en eau «en aval».

Situation actuelle

Un certain nombre de SHN, ou leurs équivalents, tirent à présent avantage de l’information diffusée régulièrement sur l’évolution probable du climat pour produire des prévisions hydrologiques de façon périodique (chaque mois). Ces prévisions, à échéance de trois mois habituellement (une saison), peuvent se révéler particulièrement utiles pour le secteur de l’eau douce à diverses fins, notamment, pour établir des calendriers d’irrigation, mettre en valeur les ressources en eau, gérer les opérations hydroélectriques et atténuer les risques (crues et sécheresses). Les variables prévues pour la saison à venir comprennent, en général, l’humidité du sol, mais aussi l’écoulement fluvial moyen et le niveau moyen des nappes souterraines et des lacs, établis à partir de données et de prévisions climatologiques (température de l’eau et pluies) et de données hydrologiques de bonne qualité.

Les prévisions hydrologiques reposent sur des communications et un échange de données de qualité entre les services hydrologiques et climatologiques nationaux. Généralement, ces prévisions sont établies de façon consensuelle par des hydrologues expérimentés. Comme pour les prévisions climatologiques, elles nécessitent une collaboration internationale pour que leur champ d’application dépasse les pays et s’étende aux régions. La mise en place d’un suivi hydrologique renforcé au cours de la Décennie hydrologique internationale (1965-1974) et par l’entremise de plusieurs projets régionaux lancés dans le cadre du Système d’observation du cycle hydrologique (HYCOS) permet dès à présent et permettra à l’avenir, aux régions et aux pays, de valider les prévisions hydrologiques grâce à des données fiables.

Beaucoup de gestionnaires des ressources en eau emploient leurs propres techniques pour prendre en compte la variabilité du climat à l’échelle de la saison ou à plus long terme. À titre d’exemple, dans la conception d’ouvrages de protection contre les inondations, un hydraulicien établira la fréquence de crue en un point donné du cours d’eau étudié en estimant la pointe de crue pour un risque événementiel donné. Quand la durée de vie d’un tel projet de protection est de 50 ans, l’hydraulicien sait bien que l’évolution du climat, la variabilité climatique et les changements d’affectation des sols en amont risquent tous d’avoir une influence sur la fréquence des pointes de crues. Aussi introduit-il le plus souvent dans ses projets des hypothèses de scénarios futurs pour prendre en compte de tels changements.

Information et prévision

Certains Services météorologiques nationaux (SMN) et organes climatologiques connexes produisent de façon régulière des informations et des prévisions sur le climat à échéance d’un à trois mois, voire au-delà, à l’échelon national et pour les régions environnantes. L’ensemble des informations fournies se compose en général de données sur les pluies et sur la température de l’air et de la mer au cours de la période venant juste de s’écouler, et de prévisions sur la probabilité de chutes de pluie et sur la température de l’air pour la saison à venir. Le secteur de l’eau fait partie des usagers de ce type d’information.

Dans certains cas, les SHN et organes hydrologiques connexes s’engagent au côté de leurs homologues en climatologie pour produire «en aval» des prévisions correspondantes de variables hydrologiques terrestres, notamment l’humidité du sol, l’écoulement fluvial ou la capacité utile des lacs et des nappes souterraines. Les gestionnaires des ressources en eau, conscients des inexactitudes que recèlent les prévisions climatologiques et hydrologiques pour des échelles de temps de l’ordre de la saison et au-delà, s’inspirent néanmoins des informations prévues mais fondent aussi leur jugement sur leurs propres méthodes pour prendre en compte la variabilité et l’évolution probables du climat.

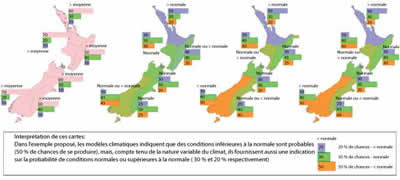

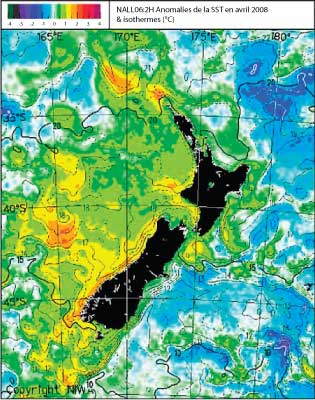

Information et prévision climatologiques

Les informations sur le climat sont produites à partir de relevés climatologiques de bonne qualité dont on extrait en temps voulu l’information utile sur les conditions présentes. Ainsi peut-on présenter, sous forme de tableaux ou de cartes, la température de l’air, les précipitations et notamment les pluies, l’insolation, le rayonnement solaire, la pression atmosphérique ou la température de surface de la mer. Les figures 1 et 2 fournissent la température de surface de la mer à l’échelle mondiale et nationale, tandis que la figure 3, les anomalies mensuelles des chutes de pluie.

|

|

|

|

|

|

|

Figure 2 — Anomalies de la température de surface de la mer autour de la Nouvelle-Zélande fin avril 2008 |

Les prévisions climatologiques reposent sur des signes d’échelles planétaires, notamment l’évolution interannuelle du phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO), celle de l’oscillation interdécennale du Pacifique ou leurs incidences (déduites des relevés historiques et des connaissances scientifiques) à l’échelle régionale et nationale. Pour prévoir les variables climatiques à échéance d’un à trois mois, on utilise les connaissances scientifiques sur les caractéristiques locales de la circulation et des saisons, ainsi que des outils de prévision statistique, notamment la similitude avec des situations analogues passées et l’analyse de régression. Plus de 10 modèles du climat mondial établissent des prévisions sur l’évolution des températures de surface de la mer dans le Pacifique et sur le phénomène ENSO, à une échéance allant jusqu’à neuf mois.

Généralement, les climatologistes prennent en compte toutes les informations dont ils peuvent disposer pour se forger une opinion consensuelle et établir des aperçus saisonniers de variables telles que la température de l’air et les chutes de pluie.

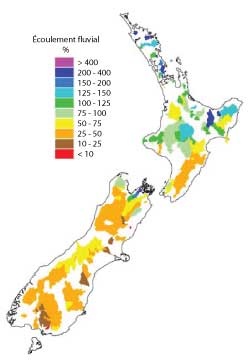

Information et prévision hydrologiques

Comme dans le cas des informations sur le climat, des informations hydrologiques peuvent être obtenues à partir de données de bonne qualité transmises en temps voulu par les réseaux de surveillance hydrologique. Pour produire des aperçus hydrologiques qui aient du sens, il importe donc de disposer d’un réseau de surveillance hydrologique digne de ce nom. Il est indispensable de connaître l’état initial des flux et des réserves hydriques avant d’établir des prévisions.

La figure 4 fournit une carte de la situation de l’écoulement fluvial en Nouvelle-Zélande.

Depuis 1999, le Centre climatologique néo-zélandais établit des prévisions à échéance de trois mois pour les chutes de pluie, la température de l’air, l’humidité du sol et l’écoulement fluvial dans six régions du pays. Ces prévisions paraissent dans un bulletin mensuel intitulé The Climate Update; on peut les consulter aussi sur l’Internet et elles sont diffusées par communiqué de presse. Parmi les usagers des prévisions de l’humidité du sol, on compte les secteurs agricole et horticole. Les usagers des prévisions de l’écoulement fluvial comprennent notamment les sociétés d’hydroélectricité et d’irrigation, ainsi que les organes gouvernementaux chargés localement de la gestion des ressources en eau et des risques.

|

|

|

Figure 3 — Pluies en Nouvelle-Zélande pour avril 2008, sous forme de pourcentage de la normale pour le mois (les points correspondent aux emplacements des stations climatologiques) |

Figure 4 — Écoulement fluvial moyen en Nouvelle-Zélande pour avril 2008, sous forme de pourcentage de la normale pour le mois, pour les bassins versants comprenant des stations de jaugeage |

La méthode utilisée pour traduire les prévisions climatologiques en prévisions de l’humidité du sol et de l’écoulement fluvial—plus proches du terrain—repose essentiellement sur les échanges périodiques (mensuels, procédures normalisées d’exploitation) qu’entretiennent les climatologistes et les océanographes du Centre (en poste dans les bureaux du NIWA à Wellington et à Auckland) et les hydrologues (au bureau du NIWA à Christchurch). Mis en place voilà neuf ans, ces échanges mensuels ont conduit à un renforcement de la compréhension entre ces deux groupes scientifiques et à une sensibilisation accrue des disciplines entre elles, notamment en matière de terminologie. Simultanément, les spécialistes en météorologie, les océanographes et les hydrologues ont su mettre au point une capacité opérationnelle de prévision environnementale (à échéance allant jusqu’à six jours).

En 2001, le Centre a modifié ces prévisions saisonnières de l’humidité du sol et de l’écoulement fluvial, si bien que d’une simple indication par rapport à la normale pour la période de l’année — valeur prévue supérieure à la normale, normale ou inférieure à la normale— on est passé à des prévisions quantitatives probabilistes —probabilité prévue par terciles que les valeurs se situent dans le tiers supérieur, médian ou inférieur de leur distribution (figure 5).

Cliquer sur l'image pour agrandir.

L’exactitude des prévisions probabilistes de l’écoulement fluvial a été évaluée. La qualité de ces prévisions est meilleure que celle de la «climatologie» (prévision nulle correspondant à une répartition des probabilités à 33 % dans chaque tercile). On a examiné aussi les erreurs systématiques de ces prévisions. Les valeurs prévues normales ou inférieures à la normale dominent par rapport aux valeurs prévues supérieures à la normale. Ces erreurs sont associées à la difficulté de prévoir, une saison à l’avance, les conditions climatiques qui conduisent à des phénomènes météorologiques extrêmes responsables des crues.

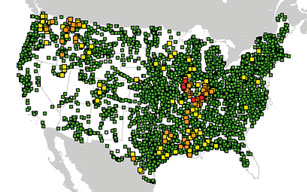

Il est possible de présenter en temps réel les relevés de l’écoulement fluvial en tant qu’indicateurs de conditions extrêmes, notamment une sécheresse persistante ou la situation des crues (voir figure 6). La connaissance de la situation de l’écoulement fluvial (voir figure 3) est à présent utile pour établir les conditions initiales à partir desquelles sont produites les prévisions mensuelles et saisonnières, ainsi que les prévisions d’écoulement à échéance plus courte (jusqu’à quatre jours à l’avance).

|

3 796 stations de jaugeage au total 149 stations indiquant une crue 273 stations: observations datant de plus de 24 heures 15 stations en panne 13 stations: forte inondation 46 stations: inondation modérée 90 stations: faible inondation 96 stations: mesure proche du niveau critique de crue 3 263 stations: pas de crue |

|

Dernière mise à jour: samedi 7 juin 2008 à 19 h 33 min 43 s (heure d’été de l’Est) |

||

| Figure 6 — Situation des stations de jaugeage américaines s’agissant des crues (7 juin 2008), reproduction autorisée par la NOAA et l’USGS | ||

Utilité de l’information climatologique pour les gestionnaires des ressources en eau et pour les hydrauliciens

Une réunion d’experts sur les informations climatologiques nécessaires à la planification et à la gestion des ressources en eau a été organisée au siège de l’OMM en 2006 pour favoriser le dialogue entre les gestionnaires des ressources en eau et les climatologistes, et pour envisager un concept de projet visant à faciliter et à étendre l’utilisation de l’information climatologique dans le domaine de la gestion des ressources en eau et dans la planification de ces ressources et leur exploitation. Les participants sont parvenus à un ensemble de conclusions et de résultats qui devrait orienter les interactions futures entre les spécialistes de la gestion des ressources en eau et ceux de l’information climatologique, à savoir:

-

La reconnaissance du fait que tant les gestionnaires des ressources en eau que les fournisseurs d’informations climatologiques tirent des avantages d’une collaboration mutuelle pour régler les problèmes communs; en d’autres termes, il est possible d’améliorer la planification et la gestion des ressources en eau dans le cadre d’une gestion intégrée des ressources en eau;

-

Un consensus général sur le fait que l’information climatologique présente un intérêt au potentiel élevé, mais que les prévisions recèlent encore de grandes incertitudes en ce qui concerne le type d’information quantitative que les gestionnaires des ressources en eau utilisent généralement. Il est nécessaire de poursuivre les travaux pour améliorer la fiabilité des prévisions établies par les modèles climatiques à toutes les échelles de temps;

-

Les aperçus saisonniers de l’évolution probable du climat offrent des possibilités dès à présent, car c’est aujourd’hui le type d’information que les gestionnaires des ressources en eau assimilent le plus facilement;

-

Le fait qu’il y a lieu de fonder les possibilités à exploiter sur des synergies temporelles, à savoir le fait d’utiliser l’information climatologique d’échelles temporelles diverses (prévisions météorologiques à longue échéance, aperçus saisonniers de l’évolution du climat, variabilité climatique interannuelle et évolution du climat) dans le contexte des fonctions de gestion correspondantes—opérationnelles, tactiques et stratégiques;

-

Les domaines sur lesquels les travaux de recherche en climatologie doivent porter en priorité pour répondre tout spécialement aux besoins en information de la gestion des ressources en eau;

-

Les questions au sujet des bases scientifiques qui doivent permettre de valider les capacités des modèles climatiques en matière de prévision et au sujet de l’application utile de ces capacités à la gestion des ressources en eau. Ce devrait être l’un des thèmes principaux du projet de cadre conceptuel pour les activités de suivi;

-

Les gestionnaires des ressources en eau n’utilisent pas les prévisions climatologiques de façon régulière. Il n’existe pas de cadre conceptuel faisant l’unanimité en matière d’utilisation des prévisions climatologiques et des scénarios climatiques;

-

Il est urgent que les spécialistes du climat quantifient les incertitudes propres aux prévisions climatologiques et que les gestionnaires des ressources en eau envisagent comment utiliser plus régulièrement les prévisions climatologiques probabilistes;

-

L’élaboration d’un concept et d’un plan de projet afin de faciliter l’utilisation de l’information climatologique appropriée par les gestionnaires des ressources en eau, en particulier dans les pays en développement.

Les participants se sont aussi prononcés sur le concept des projets pilotes devant aider les SHN à répondre aux nouvelles attentes qui découlent de la sensibilisation aux changements climatiques. À partir de ce concept, deux projets pilotes nationaux ont été lancés au Mexique et en Égypte. Compte tenu de la mince expérience acquise à ce jour, l’OMM, forte de sa collaboration avec les climatologistes et les hydrologues, est idéalement placée pour apporter un précieux soutien à cette activité multipartite, sous la supervision générale de la Commission d’hydrologie et avec l’aide de la Commission de climatologie. Composées d’experts nommés par les pays Membres de l’OMM, les deux commissions sont en effet les mieux à même de contribuer scientifiquement à l’activité.

Les hydrauliciens et la plupart des organismes en charge de la gestion des ressources en eau ne se servent pas beaucoup des prévisions qui prolongent celles établies par les modèles météorologiques normaux en intégrant le phénomène ENSO et d’autres types d’indicateurs, car les incertitudes demeurent trop importantes. La responsabilité de la planification et de la conception des projets de mise en valeur des ressources en eau incombe aux hydrauliciens et non pas aux hydrologues, aux spécialistes de la prévision climatologique ou aux météorologistes. De récents articles (Welles et al., 2007) portant sur l’évaluation de la qualité des prévisions hydrologiques à échéances courtes montrent que les incertitudes restent importantes. C’est la raison principale pour laquelle les gestionnaires des ressources en eau et les hydrauliciens, chargés de prendre les décisions à propos des projets et donc responsables des conséquences, n’accordent pas une entière confiance aux prévisions à différentes échelles temporelles, dérivées des modèles climatiques et hydrologiques.

Recherche future

Divers outils de modélisation en hydrologie sont mis au point (Sorooshian et al., 2005) pour améliorer les processus hydrologiques de simulation à des échelles temporelles et spatiales appropriées, et ce, en parallèle avec les avancées des modèles climatiques mondiaux, régionaux et à moyenne échelle. En établissant des liens entre les modèles climatiques et les modèles hydrologiques, on pourrait obtenir des informations et des prévisions climatologiques et hydrologiques à courte et moyenne échéances, fondées sur des éléments physiques, qui présenteraient un intérêt pratique pour les gestionnaires des ressources en eau. Les mêmes modèles climatiques, reposant sur des éléments physiques, servent à présent tant à la prévision météorologique à courte échéance qu’à la simulation des changements climatiques à l’échelle du siècle. Parallèlement, on assiste à des essais portant sur les prévisions à diverses échéances réalisées par des modèles hydrologiques, également fondés sur des éléments physiques (Bandaragoda et al., 2004) et associés à des modèles climatiques. De tels ensembles multi-modèles et les techniques de réduction d’échelle pourraient améliorer la qualité des prévisions et réduire les incertitudes encore importantes, au cours des 25 prochaines années.

Pour parvenir à valider les modèles climatiques et hydrologiques, il faudra maintenir, sans diminuer les moyens qui y sont consacrés, les fonctions de surveillance continue et de stockage des données, d’assurance de la qualité et d’analyse.

Remerciements

J’ai beaucoup apprécié les idées que les collègues et le personnel de l’OMM, en particulier Harry Lins, Eugene Stakhiv, Wolfgang Grabs et bien d’autres, ont mis en avant au cours des discussions tenues lors de l’atelier sur l’utilisation de l’information climatologique par les gestionnaires des ressources en eau, organisé en 2006 par l’OMM. Je remercie mes collègues du Centre climatologique national relevant du NIWA de m’avoir fourni les figures 1 à 5. Je sais gré enfin à Avinash Tyagi, Gabriel Arduino, Mohamed Tawfik et Rupa Kumar Kolli du Département du climat et de l’eau de l’OMM pour leurs encouragements et leur intérêt.

Bibliographie

Bandaragoda, C., D.G. Tarboton et R.A. Woods, 2004: Application of TOPNET in the Distributed Model Intercomparison Project. Journal of Hydrology 298(1-4), 178-201.

Sorooshian, S., R. Lawford, P. Try, W. Rossow, J. Roads, J. Polcher, G. Sommeria et R. Schiffer, 2005: Les liens entre les cycles de l’eau et de l’énergie, Bulletin de l’OMM 54 (2),

58-64.

Welles E., S. Sorooshian, G. Carter et B. Olsen, 2007: Hydrologic verification: A call for action and collaboration. Bulletin of the American Meteorological Society 88(4), 503-511.

________________

* Conseiller en hydrologie de l’OMM auprès de la Nouvelle-Zélande et du Conseil régional V, National Institute of Water & Atmospheric Research, PO Box 8602, Christchurch, Nouvelle-Zélande. Courriel: c [dot] pearson niwa [dot] co [dot] nz (c[dot]pearson[at]niwa[dot]co[dot]nz)

niwa [dot] co [dot] nz (c[dot]pearson[at]niwa[dot]co[dot]nz)