Un système mondial intégré d'information sur les gaz à effet de serre (IG3IS)

Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, les mesures de la composition de l’atmosphère ont révélé une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère terrestre. Ces mêmes mesures sont à l'origine des inquiétudes concernant le réchauffement planétaire et le changement climatique. À l'heure où des pays s'engagent à réduire leurs émissions de GES, les mesures de la concentration de dioxyde de carbone (CO2) et d'autres GES détermineront sans équivoque si l'action engagée a eu l'effet désiré. L'OMM a donc entrepris de mettre au point un système mondial intégré d'information sur les GES (IG3IS) pour contribuer aux politiques de réduction des émissions de GES et faire face au changement climatique. Ce nouveau système assoira et renforcera la crédibilité des mesures de la composition de l’atmosphère dans le cadre de l'action menée pour atténuer les incidences de l’évolution du climat. Cet article expose l’utilité et le développement de ces mesures et décrit le rôle de l'IG3IS.

- Author(s):

- Phil DeCola et le Secrétariat de l'OMM

Le changement climatique: une préoccupation mondiale

En 1992, les participants à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (de Rio) ont adopté la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements Sommet climatiques (CCNUCC). Ce traité international, qui vise à combattre le changement climatique, a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre (GES) «à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique (causée par l’homme) dangereuse du système climatique». La Convention établit également qu’«il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.» Le nombre de Parties à la Convention est aujourd’hui de 197. Quelle fut la motivation et le fondement de cette impressionnante initiative planétaire?

La CCNUCC se fonde sur des données et des connaissances scientifiques reflétant en particulier des observations de la composition chimique de l’atmosphère terrestre, effectuées sur de longues périodes, et son évolution au fil du temps. Des mesures cohérentes et exactes révèlent une augmentation des concentrations de GES, notamment du dioxyde de carbone. Ces mesures indiquent également indiscutablement que l’augmentation est due aux activités humaines et confirment le lien entre les concentrations croissantes de GES et ses incidences néfastes sur le climat, en particulier le réchauffement planétaire3.

Depuis la Révolution industrielle (ou énergétique) du XVIIIe siècle, les activités humaines entraînent une augmentation constante des concentrations de GES tels que le CO2, le méthane (CH4) et le protoxyde d'azote (N2O). De ce fait, les températures moyennes de la planète augmentent. Les concentrations de CO2 ont augmenté de plus de 40 % par rapport aux niveaux préindustriels et ils continuent d’augmenter à un rythme croissant. Elles sont aujourd’hui plus élevées que depuis au moins quatre millions d’années, pour remonter à une époque où les températures moyennes de la planète étaient de 2 à 3 °C plus élevées qu’au XIXe siècle et où le niveau de la mer était plus haut de 7 à 25 mètres qu’aujourd’hui. Les valeurs actuelles du CH4 correspondent à 2 ½ fois celles des valeurs préindustrielles et, après être resté stable pendant un certain nombre d’années, le taux de CH4 augmente à nouveau. Une conséquence directe de ces modifications de la composition de l’atmosphère est que les températures planétaires moyennes augmentent rapidement. L’OMM a récemment annoncé que la température moyenne sur la planète en 2016 était supérieure d’environ 1,1 °C à celle de la période préindustrielle. Elle était supérieure d’environ 0, 83 °C à la moyenne (de 14 °C) calculée sur la période de référence de l’OMM (à savoir 1961-1990), et d’environ 0,07 °C à la moyenne de 2015, année du record précédent.

|

|

|

|

|

Valeurs moyennes à l’échelle du globe des fractions molaires en surface du dioxyde de carbone et du méthane, ainsi que leurs taux d’accroissement calculés sur la base du réseau in situ du Programme de la VAG. |

|

En 2013, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié son cinquième Rapport d’évaluation, dont le premier volume porte sur les facteurs physiques de l’évolution du climat. Sa conclusion est sans équivoque: le changement climatique est confirmé, les activités humaines en sont la cause, et ses incidences néfastes pour la société, telles que l’élévation du niveau de la mer, augmentent rapidement. Pour la première fois, le GIEC a également pu estimer le cumul des émissions de CO2 depuis l’âge préindustriel et fixer un plafond pour les émissions futures de CO2 en vue de limiter le réchauffement à moins de 2 °C. À peu près la moitié de la quantité limite avait déjà été émise en 2011.

En décembre 2015, les Parties à la CCNUCC ont adopté l’Accord de Paris sur le changement climatique, dont le but est de maintenir l’élévation de la température planétaire jusqu’à la fin du siècle nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et même de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C.

Les niveaux planétaires de CO2 avaient augmenté de 12 %, passant de 356 ppm à 400 ppm entre 1992 (l’année de l’adoption de la CCNUCC) et 2015. Au cours de la même période, l’équivalent CO2 (ou CO2-eq, c’est-à-dire, pour toute quantité et tout type de GES, le volume de CO2 qui produirait un réchauffement équivalent de la planète) avait augmenté de 13 %, passant de 421 ppm à 485 ppm. Du fait de l’effet cumulé des GES dans l’atmosphère, les chances de réaliser les objectifs de l’Accord de Paris diminuent rapidement.

L’Accord de Paris prévoit que l’objectif fixé sera atteint «dans le cadre des contributions déterminées au niveau national», celles-ci variant en fonction des capacités nationales et du niveau de développement économique. Plusieurs estimations indépendantes donnent à penser que le total actuel de toutes les réductions d’émissions annoncées dans ce cadre ne semble pas compatible avec la réalisation des buts de l’Accord de Paris. La structure de l’Accord prend cet handicap initial en considération par l’intégration d’un «bilan mondial» établi tous les cinq ans à partir de 2018, dans le but de suivre les progrès réalisés à l’échelle planétaire eu égard aux objectifs définis. Ces bilans permettront aux Parties d'évaluer le chemin parcouru et leur donneront la possibilité de redresser la situation en s’engageant à contribuer davantage. Comment, toutefois, les progrès accomplis par rapport aux objectifs de l’Accord de Paris seront‑ils déterminés?

|

|

|

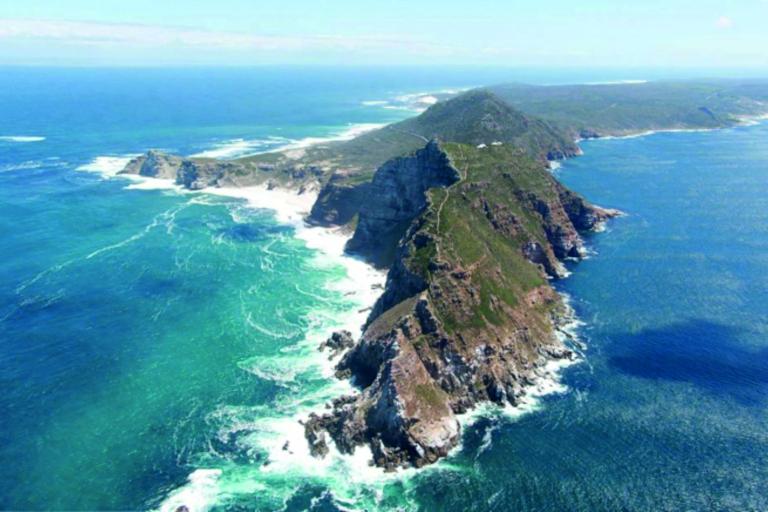

Cape Point (Afrique du Sud), station de la VAG |

|

Des relevés atmosphériques pour gérer les émissions

Les meilleurs indicateurs du succès et de la vitalité de l’Accord de Paris sont précisément les concentrations atmosphériques de CO2 et d’autres GES, qui nous ont amenés à agir contre le changement climatique. Les mesures régulières, cohérentes et exactes des concentrations de GES à l’échelle locale, nationale et planétaire font d’ailleurs bien plus que de donner l’alerte et d'attirer l’attention sur les enjeux du changement climatique. Les concentrations de GES sont les meilleurs indicateurs de l’efficacité de toute stratégie de réduction des émissions. Quelles que soient les politiques et les mesures de réduction des émissions de GES appliquées, les décideurs auront besoin, pour les mettre en œuvre efficacement à court comme à long terme, de recevoir régulièrement des informations fiables et cohérentes sur les concentrations de GES, leurs sources et leurs puits, ainsi que sur leur évolution au fil du temps. Pour que le bilan mondial puisse avoir l’effet souhaité, il convient de définir un objectif planétaire des concentrations moyennes de GES pour la période 2030-2050, puis de calculer les réductions d’émissions spécifiques nécessaires et de réactualiser régulièrement ces valeurs. Pour les gouvernements, les concentrations de GES et leur évolution constituent le meilleur moyen de déterminer si les actions définies au plan national se conjuguent bien pour atteindre les objectifs planétaires convenus.

Le Programme de la Veille de l’atmosphère globale de l’OMM (VAG) a été établi en 1989 afin de mieux cerner l'influence croissante des activités humaines sur la composition de l'atmosphère, ainsi que leur impact sur l’environnement. Par ses mesures portant sur les gaz nocifs pour l’ozone, la VAG contribue depuis plusieurs années, de façon déterminante, à l’action menée dans le cadre du Protocole de Montréal pour limiter l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique et l’augmentation du rayonnement ultraviolet. Ces mesures sont un élément décisif du plan de mise en œuvre du Système mondial d'observation du climat au titre de la CCNUCC. Les GES sont mesurés traditionnellement dans des lieux reculés permettant d’optimiser la fréquence d’échantillonnage des concentrations atmosphériques de fond. En 2016, un nouveau plan d'action a été lancé au titre de la VAG fondé sur le principe d’une «science consacrée aux services» et axant davantage le programme sur l’utilisateur.

Certains pays sont tenus, au titre de la CCNUCC, de communiquer leurs inventaires annuels d'émissions de GES. Ces derniers ont été élaborés selon les méthodes statistiques décrites dans les Lignes directrices publiées en 2006 par l'Équipe spéciale du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. En 2010, les spécialistes de l'atmosphère, du cycle du carbone et du changement climatique ont mené à bien un certain nombre d'études sur les possibilités d'utiliser les mesures de concentrations atmosphériques de GES et les analyses fondées sur des modèles pour évaluer de manière indépendante les inventaires d'émissions de GES et en améliorer l’exactitude. Il en est ressorti que cette méthode exigerait d’investir davantage dans la recherche, d’accroître la densité et d’améliorer l'étalonnage des mesures de GES et, enfin, de renforcer les capacités de modélisation du transport atmosphérique et d'assimilation des données.

La science de la VAG mise à profit pour les services: l’IG3IS

À la suite des bons résultats et des progrès de la VAG en matière de mesure et de modélisation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre depuis 2010, le Dix‑septième Congrès météorologique mondial a adopté une résolution en vue de la création d’un système mondial intégré d'information sur les GES (IG3IS). Une équipe de planification comprenant des scientifiques et des partenaires de pays (développés ou en développement) des six Régions de l’OMM a été mise sur pied pour élaborer le document de fond relatif à l’IG3IS. L’IG3IS sera géré en étroite collaboration avec les auteurs des inventaires et d’autres parties prenantes qui doivent suivre à la trace les émissions de GES pour concevoir des méthodes permettant de combiner les mesures des concentrations atmosphériques de GES (méthode descendante) avec les données des inventaires d'émissions spatialement et temporellement explicites (méthode ascendante) pour assurer une meilleure information et optimiser les stratégies et les politiques de réduction des émissions. Le réseau et les normes de mesure des GES relevant de la VAG seront essentiels au bon fonctionnement de l’IG3IS, mais il faudrait que les sites de mesure ne soient plus cantonnés aux lieux reculés et s'étendent désormais aux grandes régions émettrices de GES, où la réduction des émissions s’opère ou s’impose.

L’IG3IS vise des applications concrètes pour lesquelles les compétences scientifiques et techniques sont attestées et des informations de l’IG3IS peuvent répondre aux besoins exprimés (ou préalablement non reconnus) de décideurs qui apprécieront ces informations. Les critères ultimes de réussite sont que les informations de l’IG3IS soient «utilisées» et qu’elles inspirent des initiatives supplémentaires de réduction des émissions, crédibilisant le rôle que jouent les mesures de la composition de l’atmosphère en tant qu’élément essentiel de la panoplie des outils d’atténuation des changements climatiques.

Le succès de l'IG3IS dépendra de la coordination entre les Membres de l'OMM et de la collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Bureau international des poids et mesures, le Groupe sur l'observation de la Terre, le GIEC et de nombreux autres partenaires. L'IG3IS définira et diffusera des normes et des lignes directrices pour l'établissement de méthodes produisant des informations cohérentes et comparables, telles qu'en produit déjà la VAG, s'agissant des normes de mesure des concentrations. Par la suite, l'IG3IS devra se donner les moyens d'encourager et d'exploiter le développement des capacités techniques (par des innovations en matière de capteurs et d’observations satellitaires), d'améliorer constamment l'ampleur et la qualité des informations obtenues, et de renforcer la confiance des utilisateurs.

La phase de mise en œuvre de l'IG3IS est en cours, le Conseil exécutif de l'OMM ayant approuvé en juin 2016 le descriptif du projet. L'équipe de l'IG3IS a défini quatre objectifs de mise en œuvre, dont les trois premiers sont: 1) réduire les incertitudes liées aux inventaires nationaux d'émissions établis au titre de la CCNUCC, 2) recenser et quantifier les possibilités de réduction d'émissions dont on ne savait rien auparavant, telles que les émissions fugaces de méthane provenant de sources industrielles, 3) fournir en temps voulu aux autorités locales telles que les grandes villes émettrices (mégapoles) des informations quantifiées sur leurs émissions respectives de GES, de même que les tendances observées et la ventilation par secteur de ces émissions, pour leur permettre d'évaluer et d'orienter leurs efforts sur la voie des objectifs de réduction des émissions.

Le quatrième objectif de l'IG3IS est de même nature et de même portée que le troisième, mais axé sur le soutien apporté pour l'établissement du bilan mondial prévu dans le cadre de l'Accord de Paris. Il devra se réaliser à l’échelle nationale comme planétaire, mais, pour l’heure, sa réalisation reste moins avancée que celle des trois autres. Cela tient notamment au fait que, bien que l'IG3IS prévoie de faciliter l’établissement du bilan mondial, l’Accord de Paris ne spécifie pas comment celui-ci sera mené à bien à l’échelle mondiale. De plus, les méthodes descendantes envisageables pour comptabiliser les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles ne sont pas encore suffisamment perfectionnées pour répondre aux exigences d’exactitude prévues dans les protocoles de niveau 3 de l’Équipe spéciale du GIEC pour l’évaluation des émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles. Cela tient au fait que les concentrations atmosphériques de CO2 comportent un important signal biosphérique et que leur mesure est donc nécessaire, même si cela ne suffit pas pour déterminer la part des émissions de CO2 imputable aux combustibles fossiles. On a toutefois démontré que l'on pouvait y parvenir en procédant à la modélisation inverse d’une combinaison de mesures de CO2 atmosphérique, de radiocarbone (14CO2), et d’autres espèces atmosphériques covariantes.

La mise en œuvre de l'IG3IS s’articule autour de deux types d’activités:

- L’élaboration de lignes directrices méthodologiques établissant les «bonnes pratiques» en matière d'exploitation des mesures atmosphériques au titre de chaque objectif;

- Le lancement de nouvelles initiatives et de projets de démonstration permettant de diffuser et de renforcer les capacités requises pour ces bonnes pratiques et de convaincre les parties prenantes de la valeur des informations obtenues grâce à l’IG3IS.

Objectif 1 – Appui aux inventaires nationaux d’émissions de GES

Avant l’Accord de Paris, les Parties industrialisées à la CCNUCC figurant à l’annexe 1 étaient tenues de soumettre des rapports présentant leurs inventaires nationaux d'émissions de GES, alors que les pays en développement Parties à la Convention et ne figurant pas à l'annexe 1 en étaient dispensés. Or, le paragraphe 7 de l’article 13 de l’Accord de Paris dispose que:

Chaque Partie fournit régulièrement les informations ci-après: a) un inventaire national des émissions anthropiques par source et des absorptions par puits de gaz à effet de serre, établi conformément aux bonnes pratiques adoptées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et convenues par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

Les «méthodes constituant de bonnes pratiques» mentionnées dans l'Accord de Paris sont les protocoles élaborés par l’Équipe spéciale du GIEC. Ceux-ci combinent des facteurs d’émission propres à la source avec des données statistiques sur l’activité, par exemple le nombre et le type de centrales électriques au charbon ou d’automobiles sur la route (méthodes ascendantes). Il est possible d’estimer avec exactitude les émissions de dioxyde de carbone provenant de l’utilisation de combustibles fossiles homogènes ou de processus prévisibles si l’on dispose de systèmes statistiques perfectionnés, mais il est plus difficile de donner des estimations lorsque les sources sont plus hétérogènes et dispersées, comme dans le cas du méthane issu de la gestion des déchets ou de la production de gaz naturel et de son transport par gazoduc.

Les mesures atmosphériques et les résultats de modélisation peuvent contribuer à la procédure en réduisant la marge d'incertitude de la quantification descendante (où les flux sont estimés par modélisation inverse des concentrations observées). La Suisse, le Royaume‑Uni et, dans une moindre mesure, l’Autriche ont déjà procédé à des analyses descendantes pour définir les améliorations à apporter à leurs inventaires nationaux d'émissions établis par voie ascendante. Un objectif à court terme de l’IG3IS est de diffuser ces bonnes pratiques et de définir des critères de qualité pour ces méthodes descendantes pour pouvoir les comparer avec les inventaires de GES établis selon la méthode ascendante pour que les résultats obtenus servent à améliorer les données intégrées dans les inventaires ascendants. Des progrès à cet égard sont clairement annoncés dans les grandes lignes qui ont été approuvées pour la Révision 2019 de l'édition 2006 des Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Les lignes directrices de l'Équipe spéciale du GIEC seront mises à jour et renforcées pour intégrer l’utilisation des mesures atmosphériques et des analyses de modèles fondées sur l'abondante littérature scientifique et empirique publiée depuis 2006.

Objectif 2 - Détection et quantification des émissions fugaces de méthane

La teneur de l'atmosphère en méthane continue d'augmenter, mais il est difficile d’expliquer les fluctuations du rythme d'accroissement de ce gaz à l'échelle du globe et de déterminer si ses sources sont naturelles ou anthropiques. Le gaz naturel, constitué essentiellement de méthane, pourrait être une source d’énergie beaucoup plus respectueuse du climat que le charbon ou le pétrole. Le problème est toutefois que, si le méthane monte dans l’atmosphère sans être brûlé, il devient un GES très puissant – bien plus puissant, à l’échelle de la molécule, que le dioxyde de carbone.

Le volume et l’origine géographique des émissions «fugaces» de méthane provenant de sources industrielles ou agricoles ne sont pas bien connus. Le deuxième objectif de l’IG3IS est que le monde entier puisse mettre à profit les résultats obtenus par le Fonds de défense de l'environnement et l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère en matière de détection des super-émetteurs de méthane provenant de l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord. Ces informations, si on y donne suite, pourraient entraîner une réduction considérable des émissions de méthane. Examiner ces solutions et les appliquer à de nouveaux types de sites ou de profils d’émissions (par exemple à des plates-formes pétrolières) pourrait permettre de nouvelles réductions. L’IG3IS vise également à étendre l’application de ces méthodes à d’autres sources de méthane, notamment les terres inondées, l’agriculture, les décharges et les eaux usées, ainsi qu’à mettre au point, à moyen terme, des procédés adaptés aux différents secteurs. Ces secteurs ont un rapport étroit avec les émissions urbaines, car les activités correspondantes ont bien plus de chances de s’exercer à proximité ou à l’intérieur des villes que les activités d’extraction de pétrole ou de gaz.

Des études ont montré que la règle du 50/5 s’applique aux fuites de gaz naturel: 5 % des fuites, si l’on ne retient que les plus grosses, sont en règle générale responsables de plus de 50 % du volume de fuite total. Ces super-émetteurs (de grandes sources ponctuelles soupçonnées d’émettre un volume disproportionné de méthane d’origine humaine) sont des cibles logiques d’atténuation.

Une méthode d’observation à plusieurs niveaux faisant intervenir des satellites, des aéronefs, et des mesures de surface prises par des dispositifs mobiles ou de hautes tours s’est avérée efficace pour repérer ces super-émetteurs et déterminer leurs apports aux émissions de méthane dans la région. Elle a été testée dans le cadre d’études de terrain portant sur des sources agricoles et des sources de pétrole et de gaz de la vallée de San Joaquin (Californie) avec la coopération d’une équipe multipartite.

|

|

|

Mme Gaby Petron et son laboratoire mobile de mesure des gaz à effet de serre examinant des fuites de méthane. D’importantes émissions fugaces de méthane peuvent être tracées à l’aide d’une séries d’observations à plusieurs niveaux, effectuées par satellite, aéronef et véhicule de surface, ainsi que par de hautes tours pouvant successivement zoomer de l’échelle régionale à l’emplacement de la fuite dans une installation. |

|

Objectif 3 – Évaluation et attribution des émissions des mégapoles

Le Programme d'action Lima-Paris a officiellement attribué un rôle à des autorités locales telles que les municipalités (grandes sources urbaines). Les villes et leurs centrales électriques sont les plus importantes sources d’émission de GES provenant de l’activité humaine. Afin d'analyser les émissions urbaines à des échelles pertinentes pour les urbanistes et d'étudier les possibilités qui s'offrent d’adopter des procédés à faible émission de carbone ou de réduire ces émissions, les villes doivent être mieux informées sur leur profil d’émissions. Il s’agit non seulement de présenter des méthodes scientifiques précises, mais aussi de situer les émissions à des échelles spatio-temporelles pertinentes pour les décisions des municipalités, ainsi que de déterminer les caractéristiques fonctionnelles essentielles (secteur, sous-secteur, combustible).

Un certain nombre de projets de recherche menés de par le monde, notamment l’étude INFLUX d’Indianapolis et le projet Los Angeles/Paris Mégapole, ont permis de mettre au point et de tester des méthodes d’estimation des émissions de GES. Un système urbain d’information sur les GES a ainsi été établi, qui combine la surveillance de l’atmosphère, l’exploration des données et les algorithmes de modélisation. L’IG3IS reconfigurera ce système d’information pour l’adapter à différentes régions du monde, en particulier aux pays à revenu faible ou intermédiaire, qui ont des capacités limitées, mais qui ont grand besoin d’informations sur les GES.

Plusieurs études ont démontré qu'il était possible de mieux quantifier les émissions de GES en provenance des villes ainsi que leur évolution grâce à des réseaux d'observation de l'atmosphère et à des analyses par modélisation inverse haute résolution. Les critères à respecter pour la modélisation inverse de l'atmosphère sont plus contraignants dans le cas des émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles. Celles-ci sont toutefois plus faciles à quantifier, toujours dans le cas des zones urbaines, si l'on combine l'analyse par modélisation inverse, pour un réseau suffisamment dense de stations de mesure bien réparties, avec une bonne connaissance préalable des sources et de leurs emplacements.

S'il est utile de connaître l'évolution des émissions urbaines totales de CO2 dues aux combustibles fossiles, les urbanistes et les décideurs auront besoin d'informations classées par secteur pour pouvoir mieux exploiter les possibilités de réduction des émissions. Dans les pays émergents où les statistiques d'émissions peuvent laisser à désirer (pour le territoire national, de vastes zones urbaines ou des aires boisées), la modélisation inverse de l'atmosphère selon l'approche descendante peut livrer de très précieuses informations de référence et révéler des tendances.

|

|

Estimations relatives aux flux totaux, sur une période de 30 jours, pour les quatre tranches de 6 heures: les émissions anthropiques sont indiquées en rouge, les flux biogéniques en vert et le total en bleu. Les rectangles vides correspondent aux estimations basées sur les comptes rendus et les rectangles de couleur aux estimations issues de la modélisation inverse. La réduction de la marge d'incertitude pour les tranches du matin et de l'après-midi apparaît clairement. |

IG3IS – Sensibilisation aux évolutions du cycle du carbone

Le système carbone-climat subit actuellement un bouleversement sans précédent, entraîné par les émissions imputables aux combustibles fossiles et aux changements d’affectation des terres, qui accroissent les concentrations atmosphériques de CO2 et d’autres GES. Durant les dernières décennies, l’effet des émissions sur l’augmentation du CO2 a été sensiblement atténué par la réaction du cycle naturel du carbone, les puits de carbone des océans et des terres émergées absorbant en moyenne environ la moitié des émissions. Selon les projections, le changement climatique affaiblira la capacité de ces puits naturels à l’avenir, c’est-à-dire qu’ils ne pourront plus absorber autant de CO2. Cette conjonction complexe de processus faisant intervenir plusieurs échelles spatio-temporelles peut être rattachée à des extrêmes météorologiques et environnementaux bien connus. Toutefois, la société est beaucoup moins sensibilisée à l’évolution du système couplé carbone naturel – carbone humain qu’elle ne l’est à la situation météorologique et aux phénomènes extrêmes.

Si l’IG3IS vise à court terme à diffuser des informations utiles sur les émissions et à signaler les possibilités qui s’offrent de réduire celles-ci, son objectif à long terme est de sensibiliser la société et plus particulièrement les décideurs aux évolutions du cycle du carbone grâce à des évaluations exhaustives, fréquentes, soutenues et fiables des flux de gaz à effet de serre.

Par la suite, le mandat de l’IG3IS sera à certains égards assez proche de celui des services météorologiques actuels: avant tout, communiquer rapidement les flux de carbone (actuels ou récents) et les mesures prises pour les limiter (à une échelle temporelle de l’ordre de quelques semaines). Comme dans le cas des services météorologiques modernes, la transition entre les systèmes d’observation et d’information concernant les GES qui sont axés sur la recherche et ceux qui ont une visée opérationnelle est un processus parsemé d'obstacles qui s'étendra sur plusieurs décennies.

La Commission européenne a parrainé une étude sur l'opportunité d’un système d'observation qui serait à même de suivre les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles. S’inscrivant dans le prolongement du programme Copernicus, elle mettait l'accent sur la région européenne. Ses conclusions permettent d'orienter les investissements nécessaires pour réduire encore, dans le cadre de l'IG3IS, la marge d'incertitude afférente aux inventaires d’émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles, et servent l'objectif à long terme de l’IG3IS, qui est de favoriser une approche opérationnelle plus systématique. L’IG3IS exploitera, intégrera et améliorera les réseaux de mesure en surface existants et prévus, les observations d'aéronef et les observations satellitaires, les cadres de modélisation et les systèmes d’assimilation des données. De plus, il comblera au besoin les lacunes de ces systèmes.

En tant que prestataires de services météorologiques modernes, l’OMM, ses Membres et ses partenaires possèdent l’expérience et les connaissances techniques nécessaires pour concevoir l’IG3IS et le soutenir tout au long des phases de conception, d'installation et d’exploitation. En mettant à profit les compétences existantes des services météorologiques et les recherches en cours sur l’atmosphère et le cycle du carbone, l’OMM peut apporter l’encadrement et la structure nécessaires à l’élaboration d’un IG3IS à même de sensibiliser la société à l’évolution de la situation pour garantir des décisions éclairées, tout en s’efforçant de gérer les inévitables – et d’éviter les ingérables – conséquences du changement climatique.

Les analyses descendantes effectuées en Suisse

|

|

Des mesures continues du méthane sur quatre sites du plateau suisse et sur deux autres sites, combinées à des simulations du transport atmosphérique et à des modélisations inverses, ont permis de déduire la distribution spatiale des émissions de CH4 en Suisse et dans les pays limitrophes. La meilleure estimation par modélisation inverse (a posteriori) des émissions totales de CH4 en Suisse pour la période comprise entre mars 2013 et février 2014 se chiffre à 196 ± 18 Gg/an. Cette valeur est très proche du total national des inventaires d'émissions établis selon la méthode ascendante (a priori) (206 ± 33 Gg/an) annoncé en 2015 par la Suisse au titre de la CCNUCC pour les années 2012 et 2013. La méthode descendante corrobore largement les estimations (fondées sur la méthode ascendante) des émissions totales, mais l’intégration de mesures atmosphériques ramène de 16 % à 9 % l’incertitude sur les valeurs communiquées. Le système de mesure et de modélisation inverse a été conçu pour obtenir la distribution spatiale estimative des émissions totales et non pour attribuer les émissions aux différents secteurs. La distribution spatiale très contrastée qui apparaît sur les figures présentant la différence (en valeur absolue et en pourcentage) entre les émissions modélisées a posteriori et les émissions consignées sur les inventaires suggère une augmentation des émissions de méthane dans le nord-est de la Suisse. La cause pourrait en être des pratiques agricoles différentes entre cette région et le reste du pays, qui se répercuteraient sur les niveaux d'émission par tête de bétail. Les émissions plus élevées que prévu dans cette partie de la Suisse pourraient également être dues à d'autres sources, anthropiques ou naturelles. De nouvelles observations sont nécessaires pour localiser et décrire plus précisément ces sources, mais les résultats obtenus sont déjà probants. |

Authors

Phil DeCola, Sigma Space Corporation and Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, University of Maryland

Oksana Tarasova, Chief, Atmospheric Environment Research Division

Footnotes

1 IPCC, 2014 Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer, eds.). IPCC, Geneva, 151 pp.

2 Salawitch et al., 2017: Paris Agreement: Beacon of Hope, ISBN DOI 978-3-319-46939-3 at Springer Climate

3 Thomas F. Stocker, The Closing Door of Climate Targets, Science 18 Jan 2013, Vol. 339, Issue 6117, pp. 280-282, DOI: 10.1126/science.1232468

4 Shiga, Y. P., A. M. Michalak, S. M. Gourdji, K. L. Mueller, and V. Yadav (2014), Detecting fossil fuel emissions patterns from subcontinental regions using North American in situ CO2 measurements, Geophys. Res. Lett., 41(12), 4381-4388.

5 Basu, S., J. B. Miller, and S. Lehman (2016), Separation of biospheric and fossil fuel fluxes of CO2 by atmospheric inversion of CO2 and 14CO2 measurements: Observation System Simulations, Atmos. Chem. Phys.,16(9), 5665-5683.

6 Zavala-Araiza et al., 2015: Reconciling divergent estimates of oil and gas methane emissions. PNAS, 112(51):15597–15602, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1522126112

7 Brandt et al, Methane Leaks from North American Natural Gas Systems Science 14 Feb 2014: Vol. 343, Issue 6172, pp. 733-735 DOI: 10.1126/science.1247045

8 Henne, S. et al., 2016: Validation of the Swiss methane emission inventory by atmospheric observations and inverse modelling Atmos. Chem. Phys., 16:3683-3710, www.atmoschem-phys.net/16/3683/2016/

9 Hulley et al., High spatial resolution imaging of methane and other trace gases with the airborne Hyperspectral Thermal Emission Spectrometer (HyTES), Atmos. Meas. Tech., 9, 2393–2408, 2016 www.atmos-meas-tech.net/9/2393/2016/ doi:10.5194/amt-9-2393-2016

10 Lauvaux, T. et al., 2016: High-resolution atmospheric inversion of urban CO2 emissions during the dormant season of the Indianapolis Flux Experiment (INFLUX). J. Geophys. Res. Atmos., 121, doi:10.1002/2015JD024473.

11 McKain, K. et. al, 2015: Methane emissions from natural gas infrastructure and use in the urban region of Boston, Massachusetts. PNAS, 112(7):1941–1946, doi: 10.1073/pnas.1416261112.

12 Bréon, F.M. et al., 2015: An attempt at estimating Paris area CO2 emissions from atmospheric concentration measurements. Atmos. Chem. Phys., 15:1707–1724, www.atmos-chemphys.net/15/1707/2015/acp-15-1707-2015.html

13 Ciais et al., 2015: Towards a European Operational Observing System To Monitor Fossil CO2 Emissions (www.copernicus.eu/sites/default/files/library/CO2_Report_22Oct2015.pdf)

La figure a) présente la distribution spatiale des émissions consignées sur les inventaires établis pour la Suisse et la figure b) celle des émissions modélisées a posteriori, tandis que les figures c) et d) présentent respectivement la différence en valeur absolue et la différence en pourcentage entre les deux. Une grille d'inversion irrégulière a été utilisée, sur laquelle la résolution spatiale est très fine à proximité des sites d'observation signalés par des X et devient plus grossière à mesure qu'on s'en éloigne.

La figure a) présente la distribution spatiale des émissions consignées sur les inventaires établis pour la Suisse et la figure b) celle des émissions modélisées a posteriori, tandis que les figures c) et d) présentent respectivement la différence en valeur absolue et la différence en pourcentage entre les deux. Une grille d'inversion irrégulière a été utilisée, sur laquelle la résolution spatiale est très fine à proximité des sites d'observation signalés par des X et devient plus grossière à mesure qu'on s'en éloigne.