Le défi polaire: repousser les limites des observations au profit de la recherche et des services climatologiques

- Author(s):

- le Secrétariat de l’OMM (Michel Rixen, David Carlson, Mike Sparrow, Boram Lee et Matthias Tuma, Programme mondial de recherche sur le climat)

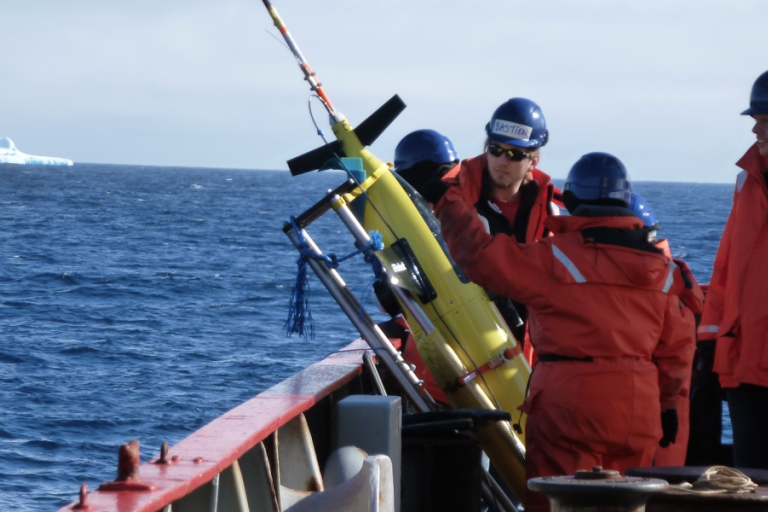

La cryosphère, l’un des principaux indicateurs de l’évolution du climat mondial, joue un rôle crucial dans le système climatique. Malgré le perfectionnement des modèles numériques, la fiabilité des prévisions à longue échéance dans l’Arctique et l’Antarctique est fortement limitée par l’insuffisance d’observations systématiques in situ des glaces et des eaux sous-jacentes. Face à ce constat, le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et la Fondation Prince Albert II de Monaco ont lancé le «Défi polaire», qui récompensera la première équipe à accomplir, à l’aide d’un véhicule sous-marin autonome (VSA), une mission de 2 000 km sous la banquise de l’Arctique ou de l’Antarctique. D’autres prix seront remis à l’équipe qui aura effectué des mesures régulières de l’épaisseur de la glace et à celles qui auront transmis aux réseaux opérationnels des données environnementales et leur position sous la banquise.

Les réseaux d’observation in situ de l’océan dans les régions polaires sont clairsemés et la collecte de données est inévitablement coûteuse et risquée, encore plus sous la banquise. Un nouveau paradigme est nécessaire pour compléter les observations de la Terre issues de la télédétection. Le PMRC et la Fondation préconisent l’emploi de VSA pour observer l’océan sous les glaces, car cette technique comporte peu de risques, présente un bon rapport coûts-avantages et pourrait être déployée à grande échelle.

Les défis de l’observation sous la banquise

Différents types de VSA sont déjà en service dans les régions océaniques exemptes de glace; les appareils remontent régulièrement à la surface pour déterminer leur position au moyen du GPS (Système de positionnement global) et transmettre en temps quasi réel des données sur les paramètres environnementaux. Ils sont en mesure d’effectuer des observations océanographiques de grande qualité – température, salinité, teneur en chlorophylle, niveaux de pH, entre autres – à un coût nettement moindre que les systèmes d’observation à bord de navires ou d’autres techniques classiques. Le rayon d’action, le positionnement et la transmission de données présentent de grandes difficultés pour l’exploitation de VSA sous la banquise, mais de récentes innovations – dans les systèmes d’alimentation, les techniques de navigation et les moyens de communication, par exemple – pourraient étendre leur emploi.

Le PMRC et la Fondation Prince Albert II de Monaco espèrent encourager l’innovation technologique dans ce domaine afin d’établir un réseau d’observation rentable et évolutif dans les régions couvertes de glaces de mer. Le but est d’arriver à faire ce que le réseau ARGO a accompli en haute mer.

|

La compétition

Les inscriptions commenceront au début de l’année 2016, lorsque les détails du Défi polaire seront annoncés et que sera lancée la compétition proprement dite. Les candidats devront mobiliser leurs propres ressources. Le prix sera une motivation importante pour les équipes qui pensent pouvoir accomplir la mission, compte tenu du coût de la mise au point technique, de l’exploitation et du VSA lui-même.

Les règles précises sont en train d’être arrêtées mais, sous réserve d’affinements ultérieurs, elles devraient comporter ce qui suit:

Mission principale (obligatoire)

- Mission continue sous la banquise, sur une distance de 2 000 km, au moyen d’un VSA;

- Zones de lancement et de récupération définies dans la planification de la mission;

- Navigation autonome;

- Observations régulières de la température et de la salinité, de la couche proche de la surface jusqu’à une profondeur de 700 mètres au moins.

Démonstration additionnelle 1 (facultatif)

- Observations régulières de l’épaisseur ou du tirant d’eau de la banquise.

Démonstration additionnelle 2 (facultatif)

- Transmission, en immersion, de la position et de données environnementales à des réseaux opérationnels tel le SIO/SMT.

Les concurrents devront démontrer qu’ils ont fait au mieux pour minimiser l’impact sur l’environnement. Tous les jeux de données recueillis devront respecter des normes de qualité et être mis sans frais à la disposition de la communauté scientifique. Le Comité du Défi polaire validera l’achèvement des différentes missions. Les concurrents détiendront les droits de propriété intellectuelle sur les connaissances acquises pendant la compétition.

Certaines équipes pourront profiter des expériences qui devraient se dérouler sur le terrain dans le cadre de l’Année de la prévision polaire 2017–2019, mais elles pourront envisager d’autres options.

Les avantages escomptés à long terme

L’initiative est coparrainée par l’Agence spatiale européenne (ESA), le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO et le Comité scientifique pour les recherches océaniques (SCOR); elle a été approuvée par le Comité scientifique international de l’Arctique (IASC), le Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR) et l’OMM. Elle concorde avec les priorités de recherche du PMRC, en particulier avec les deux grands thèmes que sont la fonte des glaces et leurs conséquences mondiales et l’élévation du niveau de la mer à l’échelle régionale. Elle vient épauler les activités de l’OMM en faveur des régions polaires, dont la Veille mondiale de la cryosphère, le Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS) et le Cadre mondial pour les services climatologiques.

Si l’initiative réussit, la recherche climatologique dans les régions polaires en sera profondément modifiée. L’obtention de nouveaux jeux de données multidisciplinaires sur les propriétés des glaces de mer et des eaux sous-jacentes en un même endroit, offrant une résolution spatiale et temporelle sans précédent dans des territoires inexplorés à ce jour, pourrait révolutionner notre compréhension du changement climatique, en ce qui a trait par exemple aux flux et à l’accumulation de chaleur, aux échanges en eau douce, au piégeage du carbone et à l’acidification des océans dans ces régions.

Le concept, une fois validé, pourra être étendu afin de créer un tout nouveau réseau de surveillance océanique dans les régions polaires; il en résultera de grands avantages pour la recherche et les services climatologiques, ainsi que pour beaucoup d’autres secteurs tels la protection de l’environnement, la prévision du temps, le tourisme, la sécurité, les transports, l’énergie, la biodiversité, la pêche et les assurances.

Toute contribution du public et du secteur privé sera vivement appréciée pour aider à soutenir cette entreprise et réunir le montant des récompenses. Les lecteurs qui désirent de plus amples informations peuvent consulter le site du projet (www.wcrp-climate.org/polarchallenge) ou nous écrire (polarchallenge wcrp-climate [dot] org (polarchallenge[at]wcrp-climate[dot]org)).

wcrp-climate [dot] org (polarchallenge[at]wcrp-climate[dot]org)).

The long-term benefit

This initiative is co-sponsored by the European Space Agency (ESA), the Global Climate Observing System (GCOS), the Group on Earth Observations (GEO), the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO and the Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) and endorsed by the International Arctic Science Committee (IASC), the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) and WMO. It is aligned with WCRP research priorities, in particular the Grand Challenge on Melting Ice and Global Consequences, and the Grand Challenge on Regional Sea Level Rise. It contributes to WMO polar initiatives such as the Global Cryosphere Watch (GCW) and the Global Integrated Polar Prediction System (GIPPS) and the Global Framework for Climate Services (GFCS).

If successful, this initiative will make a tremendous impact by shaping climate research in the polar regions. New collocated multidisciplinary data sets of sea ice and under-ice properties at unprecedented temporal and spatial resolution far into unexplored territories could revolutionize our knowledge of climate change, for example, in the areas of heat fluxes and storage, fresh water exchanges, carbon sequestration and ocean acidification, in those regions.

Once the concept is proven, it could be scaled up into a game-changing ocean monitoring network for the poles with wide-ranging benefits for climate research and services as well as for other sectors such as environmental protection, weather forecast, tourism, safety, security, transport, energy, biodiversity, fisheries and insurance.

Additional contributions from the public and private sector are most welcome to support this effort and to complement the Prize money award. For more information, please visit www.wcrp-climate.org/polarchallenge) or contact us at polarchallenge wcrp-climate [dot] org (polarchallenge[at]wcrp-climate[dot]org).

wcrp-climate [dot] org (polarchallenge[at]wcrp-climate[dot]org).

La technologie des planeurs sous-marins

Le Défi polaire n’impose aucune restriction quant au type de véhicule sous-marin autonome (VSA) à utiliser, dans la mesure où l’appareil respecte les règles fixées – fonctionnement et navigation autonomes, notamment. Toutefois, les objectifs sont si ambitieux que le choix est réduit.

Le Défi polaire n’impose aucune restriction quant au type de véhicule sous-marin autonome (VSA) à utiliser, dans la mesure où l’appareil respecte les règles fixées – fonctionnement et navigation autonomes, notamment. Toutefois, les objectifs sont si ambitieux que le choix est réduit.

La catégorie de VSA qui se prête tout naturellement au Défi polaire est celle des planeurs sous-marins. Ces appareils peuvent modifier en douceur leur flottabilité et leur orientation (assiette), ce qui leur permet d’avancer même quand la flottabilité n’est pas nulle. Il leur est ainsi possible de parcourir les océans selon un trajet en dents de scie, de la surface jusqu’à une profondeur de 1 500 mètres ou plus en consommant un minimum d’énergie.

L’idée d’utiliser une flotte de planeurs sous-marins pour effectuer des mesures dans les océans du globe a été avancée par H. Stommel en 1989, dans un article visionnaire dont on a beaucoup parlé. Il existe aujourd’hui plusieurs modèles et constructeurs de tels appareils, qui sont couramment employés pour exécuter des recherches océanographiques dans le monde entier. Tous les types de planeurs présentent des caractéristiques de base: capacité de modifier la flottabilité, méthodes de variation de l’assiette de roulis et de tangage, émetteur-récepteur de signaux GPS et de données de satellites (actif en surface), équipement de navigation à l’estime et stockage des données (actif en plongée), à quoi s’ajoutent des sections de charge utile pour les capteurs scientifiques.

Parmi les faits marquants survenus récemment dans la technologie et l’exploitation des planeurs figurent la première traversée de l’Atlantique (7 400 km en 221 jours) réalisée en 2009 et la mise au point d’appareils à alimentation thermique qui utilisent les variations de température de l’océan, au lieu des batteries, pour contrôler la flottabilité et minimiser la consommation d’énergie. Les concurrents du Défi polaire devront recourir à de nouvelles technologies pour que la navigation sous la glace soit possible sans GPS pendant une bonne partie, sinon la totalité, de la mission. La situation est très différente dans les mers libres de glace, où le positionnement GPS en surface permet de corriger à intervalles réguliers la position à l’estime. Il faudra aussi innover sur le plan des systèmes de mesure et de communication qu’exigent les deux démonstrations additionnelles. La résolution de ces difficultés constituera une avancée décisive pour que les planeurs autonomes parcourent véritablement l’ensemble des mers du globe.