Services Climatiques - Transition du projet CLIPS au CMSC

By Govindarajalu Srinivasan1, Roberta Boscolo2, Tanja Cegnar3, Caio Coelho4, Tobias Fuchs5, André Kamga6, John Kennedy7, Vlidimir Kryjov8, Barbara Tapia9 and Ryuji Yamada10

En 1995, le Congrès météorologique mondial a établi le projet CLIPS (Services d'information et de prévision climatologiques) afin de fournir les meilleures informations possible sur le climat, y compris des projections sur les conditions futures, afin d’étayer la prise de décisions d’ordre économique et social en vue de réduire les risques, de stimuler le dynamisme économique et d’améliorer la qualité de vie des populations. Depuis sa création le projet CLIPS a contribué à accroître nos connaissances sur le climat, à améliorer les capacités des services opérationnels de prévision des conditions climatiques et à donner aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de plus amples moyens pour procurer l'information climatologique dont ont besoin les parties intéressées.

Le projet CLIPS a contribué à forger le concept de centre climatologique régional (CCR) et à le concrétiser dans le monde entier. Il a aussi joué un rôle décisif dans la mise sur pied des forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) au sein desquels sont établies par consensus des perspectives saisonnières sur l'évolution du climat dans les différentes régions. Alliées aux stages de formation organisés au titre du projet, ces initiatives ont aidé à renforcer les capacités dans le domaine des services climatologiques.

Le présent Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) a pour vocation d’«aider les sociétés à mieux gérer les risques et perspectives associés à la variabilité et à l’évolution du climat en produisant des informations et des prévisions scientifiquement fondées sur le climat et en les intégrant dans les processus de planification, d'élaboration des politiques et de mise en pratique.» Il poursuit le travail du projet CLIPS en mettant à profit les bases solides établies par ce dernier. C'est donc en reconnaissant les contributions remarquables apportées par le projet CLIPS que le Congrès météorologique mondial de 2011 avait approuvé la recommandation d'y mettre fin en 2015 et d'en transférer les activités dans le Système d’information sur les services climatologiques (SISC) relevant du CMSC, y compris les liens connexes avec la plate-forme d’interface-utilisateurs sur le climat.

Une conférence technique de l'OMM portant sur les services climatologiques et l’héritage du CLIPS, qui s’est tenue du 30 juin au 2 juillet 2014 à Heidelberg (Allemagne) s'est penchée sur les moyens de traduire les activités du projet CLIPS dans les composantes pertinentes du CMSC. Cette conférence était organisée parallèlement à la session de la Commission de climatologie (CCI) et à la réunion du Comité scientifique mixte du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC). Les conclusions des débats sont résumées ci-dessous.

Gestion des données sur le climat

La qualité des données est la condition sine qua non de services climatologiques dignes de ce nom. Les allocutions prononcées lors de la Conférence abordaient les enjeux des systèmes de gestion des données climatologiques et les nouvelles technologies requises pour y faire face. Les débats ont fait ressortir la nécessité de faciliter l'accès à des jeux de données soumises à un contrôle de la qualité et interopérables, et de mettre en place des interfaces conviviales pour élaborer des informations pertinentes sur le climat et étayer les nouvelles stratégies formulées par les Membres de l'OMM. La nécessité d'optimiser l'utilisation des données climatologiques disponibles compte également au nombre des grands défis reconnus du PMRC. Les besoins croissants d'informations climatologiques propres à des endroits particuliers exigent en outre la production de données climatologiques crédibles et à résolution plus fine.

Les données d'observation recueillies doivent être convenablement organisées dans les systèmes de gestion des données climatologiques et facilement récupérables à partir de ces derniers. Les SMHN du monde entier s'emploient désormais à mettre en place de tels systèmes. Une équipe spéciale d'experts de la Commission de climatologie s'est penchée sur l'utilisation de ces systèmes pour le stockage et la gestion des jeux de données météorologiques. La CCI s'est par ailleurs employée à l'application de normes et au renforcement des capacités des SMHN dans le domaine du stockage des données. Les résultats d'un sondage réalisé en juillet 2013 donnent à conclure que la plupart des SMHN sont désormais dotés de bases de données climatologiques informatisées, et qu'environ 75 % d'entre eux utilisent des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Cependant, l'utilisation des systèmes de gestion des données climatologiques reste inadéquate ou incomplète chez environ 40 % des SMHN. Dix-huit pour cent des SMHN examinés utilisent toujours des systèmes périmés, et 50 % d'entre eux produisent toujours manuellement leurs rapports réguliers. Il convient de porter une attention particulière à la mise en place de bases de données robustes à l'échelon national afin de produire des informations climatologiques de qualité. À ce propos, le Bureau météorologique australien a mis en place un système appelé CliDE (Climate Database for Environment) couvrant 14 pays océaniens dans le cadre des efforts de renforcement des capacités qu'il déploie dans la région.

L'expérience de la mise en œuvre du projet CLIPS nous a appris l'importance d'assurer la qualité et l'homogénéité des données climatologiques pour pouvoir produire les informations climatologiques les meilleures possible. Les systèmes de gestion des données du passé ne comportaient pas un volet intégré de contrôle de la qualité, et il est donc désormais essentiel de veiller à ce que le contrôle de la qualité devienne une composante normale des systèmes de gestion.[1] Il convient de reconnaître les biais systématiques qui existent dans les jeux de données de cette taille et de les corriger au moyen de tests d’homogénéité. Les changements apportés à l'emplacement des stations, l'automatisation des systèmes et les effets des îlots de chaleur urbains comptent parmi les facteurs qui influent sur l'homogénéité. Le sauvetage des données constitue la première étape de la constitution de jeux de données climatologiques de qualité portant sur de longues périodes et présentant un intérêt à l’échelle nationale et régionale.

Les métadonnées doivent aussi être gérées convenablement puisqu'elles peuvent servir à détecter et à interpréter les erreurs. Il convient d'adopter des approches rationnelles pour traiter les divers aspects de l'homogénéité, et fournir à ce propos aux SMHN les instructions et les outils qui leur permettront d'archiver les métadonnées et d'assurer l'homogénéité de leurs jeux de données climatologiques. La disponibilité de données de qualité constante est essentielle pour le suivi des tendances du climat.

Il importe de mettre en œuvre des stratégies efficaces d'intégration des données climatologiques provenant de multiples sources – y compris celles obtenues par satellite ou par d'autres moyens de télédétection – tout en respectant des normes adéquates d'homogénéité pour obtenir des données climatologiques à haute résolution. Il s'agit d'un enjeu de taille auquel certains SMHN ont déjà commencé à se mesurer tout en s'employant à fournir heure après heure des données à résolution spatiale d'un kilomètre.

Surveillance et évaluation du climat

La surveillance du climat est un élément essentiel de l'évaluation de l’état du système climatique ainsi que de la variabilité et de l’évolution du climat. Un ensemble complet de produits de surveillance du climat permettra de renforcer les capacités nationales en matière de prestation de services climatologiques de haute qualité établis sur des bases scientifiques qui resteront cohérents à différents niveaux. Il convient de trouver une synergie entre la prévision et la surveillance du climat afin de pouvoir offrir des informations et des services climatologiques fiables. Une équipe spéciale de la CCl s'emploie à dresser une liste de produits de surveillance du climat – au sujet desquels des guides, des outils logiciels normalisés et des programmes de formation seront mis au point – que la plupart des SMHN seront à même d’élaborer.

Les efforts déployés pour créer des jeux de données sur l'évolution des conditions climatiques à longue échéance ont donné de bons résultats. Par exemple, des jeux de données sur la température, vérifiables et accessibles sans restriction, à une échelle tant mensuelle que quotidienne ou infraquotidienne, seront publiées dans le cadre de l'Initiative internationale concernant les températures de surface (ISTI)[1]. C’est à partir de ces données que sera élaboré un ensemble de produits de surveillance d’échelle horaire à centennale, portant sur un endroit donné ou constituant une moyenne mondiale. La première version complète de la banque de données ISTI contenant des données mensuelles provenant d'environ 32 000 stations réparties dans plus de 200 pays a récemment été diffusée. L'ajout à cette banque de jeux de données supplémentaires par les SMHN contribuera grandement au succès de ce projet.

Des progrès considérables ont récemment été accomplis en matière de production de données climatologiques issues de systèmes d'observation par satellite. Par exemple, le Centre d'applications satellitaires consacré à la surveillance du climat de l’Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) est désormais en mesure de produire et de diffuser des relevés de variables climatologiques essentielles pour le Système mondial d'observation du climat (SMOC).

Les révisions et projections climatologiques et leur diffusion

Le projet CLIPS a mis en œuvre des techniques modernes d'établissement de prévisions saisonnières à l'aide de systèmes opérationnels de prévision d’ensemble multimodèles. On s'emploie par ailleurs actuellement à intégrer les systèmes empiriques et dynamiques afin d'améliorer la qualité des prévisions saisonnières dans le cadre de projets comme l'Initiative euro-brésilienne pour l'amélioration des prévisions saisonnières en Amérique du Sud[1].

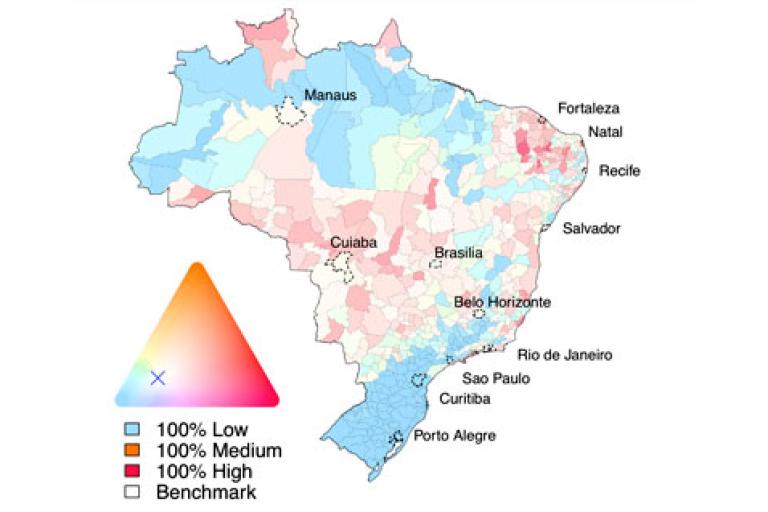

Les prévisions mondiales du climat à échelles saisonnières sont fondées sur des simulations par des modèles atmosphériques et par des modèles de circulation générale couplés atmosphère-océan qui nécessitent une infrastructure informatique perfectionnée ainsi que des ressources humaines hautement qualifiées. Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance de l'OMM constituent l'ossature du Système d’information sur les services climatologiques du CMSC. Il existe à l'heure actuelle 12 centres mondiaux de production officiellement désignés par l'OMM. L'information qu'ils produisent est essentielle pour atténuer les risques inhérents à la prise de décision. Il est urgent d'intégrer les prévisions saisonnières dans les modèles d'application comme l'illustre l'exemple brésilien (ci-dessous) portant sur l'épidémiologie de la dengue au Brésil.

[1] EUROBRISA http://eurobrisa.cptec.inpe.br/

Perspectives probabilistes de l'épidémiologie de la dengue au Brésil, juin 2014: cadre de modélisation pour l'alerte précoce fondé sur la prévision en temps réel des conditions climatiques saisonnières. Les limites des catégories sont définies en fonction du nombre de cas répertoriés – 100 ou 300 – par 100 000 habitants. Le degré de saturation des couleurs correspond au degré de probabilité d'un scénario particulier (Source: Lowe et al., 2014[1])

Les prévisions infrasaisonnières à saisonnières représentent un défi puisque la prévisibilité à de telles échelles de temps est relativement faible en comparaison de celle qui caractérise les prévisions à courte échéance, étant entachée d'un important facteur d'incertitude découlant de la diversité des composantes du système climatique et de la complexité de leurs interactions. On comprend aujourd'hui beaucoup mieux les incertitudes qui entachent les prévisions et on arrive à produire des prévisions probabilistes utiles par le biais d'ensembles de prévisions climatologiques issus de modèles indépendants. Grâce à ces progrès, on s'accorde de plus en plus à reconnaître l'importance que revêt l'échange international de données de prévisions climatologiques pour l'amélioration de la prévisibilité, ainsi que la nécessité de créer des mécanismes propres à faciliter un tel échange. Le Centre principal OMM pour les prévisions d’ensemble multimodèles à longue échéance et le Centre principal OMM du système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance ont été mis sur pied pour renforcer et faciliter les échanges internationaux de données de prévisions saisonnières. Ils permettent aux SMHN de produire des prévisions saisonnières normalisées avec des statistiques de vérification adéquates pour assurer la fiabilité de ces produits.

Le bulletin saisonnier sur le climat (Global Seasonal Climate Update – GSCU) que l'OMM s'emploie à mettre en place aura pour objet de surveiller le climat saisonnier et d'en prédire l'évolution à l'échelle mondiale en s'appuyant sur les produits des centres mondiaux de production afin de prêter assistance aux SMHN ainsi qu’aux centres climatologiques régionaux et aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat. Pour être publié en temps utile pour les forums, le bulletin aura besoin d'une période d'intégration de six mois. Fondé sur un ensemble de 13 modèles opérationnels de la dernière génération, il constituera l'un des produits de prévision les plus complets. Sa production débutera à l'issue d'un large processus de consultation et de la réalisation d'une phase pilote.

Les décideurs ont besoin d'informations climatologiques adaptées à différentes échelles de temps. Les projections climatologiques jouent un rôle important dans l'élaboration de stratégies d'adaptation à long terme. Il importe de bien saisir le contexte dans lequel évoluent les parties prenantes et les utilisateurs finals pour fournir des données climatologiques répondant à des besoins précis. La valeur ajoutée par la réduction d'échelle est une question qui garde toute son actualité, notamment dans le contexte des projections du changement climatique qui ne peuvent être vérifiées. Néanmoins, les modèles climatiques régionaux sont des outils importants qui méritent d'être examinés soigneusement et d'être interprétés d'une manière appropriée dans divers contextes de prise de décisions. Les initiatives comme l’Expérience coordonnée de modélisation du climat régional (CORDEX) relevant du PMRC produisent les ensembles de simulations plus complets requis pour étudier et comprendre l'incertitude qui entoure les projections sur les changements climatiques à l’échelle régionale.

Interface utilisateur pour l’adaptation au changement climatique et la gestion des risques

Le climat peut être considéré à la fois comme un risque et comme une ressource. Une interface utilisateur efficace capable de fournir des informations climatologiques claires, précises et pertinentes constitue un élément important des services climatologiques. Pour collaborer efficacement avec les parties prenantes, il faut prendre en compte les enjeux sociaux, examiner les problèmes de nature scientifique et maintenir les communications – par exemple, par le biais de débats en ligne, d'échanges de courriels, de vidéoconférences, des réseaux sociaux et d'échanges de textos sur les réseaux de téléphonie cellulaire.

On observe actuellement une tendance en faveur de la «prévision axée sur les impacts» qui produit des «variables d'impact» liées directement aux activités des parties prenantes. Les séries de prévisions axées sur les impacts qui lient les prévisions climatiques à des modèles d'impacts peuvent être mises en service par la mise à l'échelle de projets de démonstration concluants. Le projet EUPORIAS[1] vise à élaborer et à mettre en œuvre un système fiable de prévision des impacts en utilisant cinq prototypes semi-opérationnels fondés sur des échelles saisonnières à décennales.

Tel que mentionné au départ, les forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) comptaient parmi les principales composantes du projet CLIPS. Ils réunissaient des climatologues, des politiciens et d'autres parties prenantes afin d'examiner et de comprendre les effets potentiels de l'évolution saisonnière probable du climat sur différents secteurs clés. Les FREPC et les centres climatologiques régionaux (CCR) constituent les éléments constitutifs des services climatologiques. L'infrastructure établie par le projet CLIPS au niveau mondial et régional a besoin d'être renforcée en tirant parti des progrès récents réalisés dans le domaine des sciences et des efforts de modernisation déployés afin d'améliorer la qualité des services climatologiques et la communication.

Pour optimiser le processus décisionnel, il faut apprendre à interpréter les résultats des recherches et les prévisions climatiques et à les traduire en informations utiles. C'est la raison pour laquelle les FREPC comportent une session thématique axée sur les processus de prise de décisions. Ces forums s'emploient à adapter l'information et à combler l'écart entre l'information développée par les scientifiques, la mise en exploitation des systèmes et la satisfaction des besoins concrets. Les climatologues ont besoin de comprendre un large éventail de besoins. La formation du personnel des SMHN, le renforcement des infrastructures et l'établissement de réseaux ou de partenariats avec d'autres parties prenantes sont des conditions essentielles à remplir pour une participation efficace des pays aux futurs programmes d'élargissement des FREPC.

Le CMSC devrait fournir un moyen de traduire à l'échelle nationale les progrès réalisés à l'échelle mondiale et régionale. Les forums nationaux sur l’évolution probable du climat, organisés sous l'égide des SMHN, font office de plates-formes pour l'interaction régulière, systématique et soutenue des intéressés. Ils réunissent les parties prenantes nationales des secteurs de l'agriculture et d'autres secteurs sensibles au climat, les organismes partenaires nationaux, les universités, les organisations non gouvernementales, les établissements de recherche et les comités locaux et gouvernementaux s’occupant de questions relatives au changement climatique et au développement pour définir les besoins, comprendre les informations sur le climat et en tirer le meilleur parti.

Lors de ses réunions de consultation régionales et nationales, le CMSC a défini les 10 priorités suivantes de la mise en fonction des services climatologiques à l'échelle nationale:

- Fournir un cadre institutionnel solide pour la prestation des services climatologiques;

- Répondre à la demande de services climatologiques adaptés dans les secteurs prioritaires et sensibles au climat;

- Améliorer la communication pour assurer une distribution plus large des services climatologiques;

- Diversifier les voies de communication et utiliser de nouveaux canaux de diffusion;

- Moderniser les réseaux nationaux d'observations hydrométéorologiques et en accroître la densité;

- Renforcer la collaboration dans le domaine de la recherche sur le climat afin d'obtenir de meilleurs résultats, davantage axés sur les besoins des utilisateurs finals;

- Renforcer les capacités des SMHN et d'autres services techniques afin de mettre au point conjointement des produits et des services de qualité en s'appuyant sur des connaissances et une expérience pluridisciplinaires;

- Développer et renforcer la capacité des parties prenantes à s'engager dans la production et l'utilisation des services climatologiques;

- Définir des cadres durables pour les services climatologiques au niveau national;

- Engager l'ensemble des parties prenantes nationales concernées par la production, l'interprétation, la communication et l'utilisation des services climatologiques dans un dialogue national sur la prestation des services afin de définir les besoins nationaux ainsi que la marche à suivre pour pouvoir assurer la prestation de services climatologiques adaptés à l’utilisateur.

Questions relatives au développement des capacités

La Commission de climatologie est en train de mettre au point des outils qui faciliteront la prestation par les SMHN de services climatologiques tout en limitant au maximum le surcroît de travail que cela suppose. Il s'agit d'un ensemble de logiciels conçus pour la gestion et l'analyse des données et pour la prévision, accompagnés de modules de formation. Ces outils permettront de produire et d’utiliser les informations climatologiques et les produits de prévision pour satisfaire à des besoins particuliers. Ils faciliteront la production, la communication et l'application des produits d'information climatologique et aideront à promouvoir la normalisation et la mise en œuvre des meilleures pratiques dans tous les pays. Ils fourniront aux pays les moins avancés l'occasion d'utiliser les méthodes les plus récentes de surveillance et de prévision du climat. Les logiciels devraient être gratuits, disponibles en plusieurs langues, faciles à utiliser, et portables pour l'utilisation hors ligne ou dans des endroits où la largeur de la bande passante Internet est limitée.

Nous avons besoins d'outils utilisables sur toute une gamme d'échelles spatiales et temporelles, intégrant des modèles d'impact de divers niveaux de complexité et des informations relatives à l'incertitude, et fonctionnant à des échelles infrasaisonnières à centennales. L'incertitude doit être prise en compte à toutes les étapes. Les modèles mondiaux, les opérations de réduction d'échelle et les modèles d'impact sont tous entachés d'un facteur important d'incertitude. L'aide à la décision doit également être prise en compte dans l'élaboration des outils, et il convient de recourir à un processus itératif pour s’assurer que les besoins et les capacités des usagers sont définis. Le processus itératif pourrait également devoir tenir compte des besoins en matière de renforcement des capacités et du retour d'informations des usagers.

Recherches et activités futures

Les participants à la Conférence technique sont convenus de s'attaquer aux aspects suivants qui intéressent directement la gestion des risques climatiques et l'adaptation à ces derniers, et notamment le CMSC:

- Intensifier les efforts de mise en œuvre des systèmes de gestion des bases de données climatologiques, de sauvetage des données et de contrôle de leur qualité. Il conviendrait de renforcer la cohérence entre les diverses composantes et informations climatiques – notamment les produits de surveillance et de prévision – en particulier du point de vue des données, de la période de référence et des méthodes utilisées.

- Élargir et renforcer les CCR et les FREPC en adoptant des procédures plus systématiques et plus objectives, et notamment des méthodes de vérification susceptibles d'accroître la confiance. Vu la demande croissante d'informations infrasaisonnières, il conviendrait de mettre en pratique les avancées de la prévision saisonnière à infrasaisonnière.

- Mettre en place des systèmes permettant de canaliser les efforts déployés récemment pour améliorer l'utilisation des prévisions infrasaisonnières, saisonnières à interannuelles ou décennales grâce à la mise au point de systèmes mondiaux, régionaux et nationaux conçus pour offrir aux parties prenantes des services climatologiques de haute qualité.

- Améliorer le bulletin saisonnier sur le climat et partant le traitement des informations, en passant d'une publication trimestrielle à une publication mensuelle, en portant une attention particulière aux besoins des FREPC et en étendant en conséquence la période visée par les prévisions.

- Renforcer la collaboration entre la CCl et le PMRC dans les domaines de la prévision infrasaisonnière afin d'améliorer la qualité des prévisions saisonnières, la connaissance et la prévision des conditions extrêmes et la réduction d'échelle des informations, et d'étudier les téléconnexions pour mieux comprendre la variabilité du climat.

- Faire usage des outils logiciels conçus pour faciliter la production d'informations sur le climat et de produits de prévision répondant aux besoins des usagers. Il serait utile à ce propos d'organiser un atelier pour examiner les caractéristiques de ces outils – langues, compétence des formateurs, recensement des candidats potentiels.

- Renforcer les capacités des personnes et des institutions, ce qui est essentiel si l’on veut avoir des services climatologiques de bonne qualité.

- Encourager la participation des parties prenantes tout au long du processus de mise au point des produits. Les informations climatologiques seront ainsi plus précises et mieux adaptées, et donc plus utiles aux décideurs.

- Promouvoir le travail interdisciplinaire pour mieux répondre aux besoins particuliers des divers secteurs de la société.

- Améliorer l'accès aux jeux de données utiles aux fins de la surveillance, de la réduction d'échelle des produits et de leur adaptation pour la prestation de services climatologiques efficaces et pertinents pour les utilisateurs.

Au cours des 20 dernières années, le projet CLIPS a appuyé la prestation de services climatologiques. La CCl favorise aussi la collecte de données d'observation de haute qualité, et s'occupe de la gestion des archives électroniques de données climatologiques et de la coordination de l'utilisation de ces données aux fins de la surveillance et de l'évaluation du climat. Ces activités ont aidé la CCl à jouer un rôle de chef de file dans la mise en place du Système d’information sur les services climatologiques (SICS) du Cadre mondial pour les services climatologiques.

Un nouveau défi polaire

Le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) a lancé un «Défi polaire» afin de récompenser la première équipe qui réussira à envoyer un véhicule sous-marin autonome (VSA) pour une mission de 2 000 kilomètres sous les glaces de l'Arctique ou de l'Antarctique.

L'objectif est d'encourager la mise au point d'un outil de surveillance des régions polaires qui nous fait cruellement défaut à l'heure actuelle, et de renforcer à terme les capacités de recherche scientifique et les services climatologiques dans les régions arctique et antarctique. Le PMRC espère que ce concours stimulera l'innovation technologique et la mise en place future d'un réseau autonome, rentable et modulable d'observations adapté aux régions océaniques recouvertes de glace, basé sur une flotte de tels engins. Le Défi polaire comptera au moins trois composantes: navigation sous la glace, endurance et capacité de surveillance environnementale.

Sous la glace de mer, l'autonomie, la localisation et la transmission des données constituent des défis de taille pour les véhicules sous-marins actuels. L'intégration des progrès technologiques réalisés dans les domaines des systèmes d'alimentation et des techniques de navigation permettrait par exemple d'étendre le champ d'application de tels véhicules, dont l'utilisation est actuellement principalement limitée aux zones d'eaux libres. On pourrait ainsi constituer de nouveaux jeux de données sur la glace de mer et les propriétés du milieu océanique sous la glace de mer dans des zones éloignées et encore inexplorées, et révolutionner ainsi nos connaissance des flux de chaleur, du stockage de la chaleur, des échanges d'eau douce, du piégeage du carbone et de l'acidification de l'eau de mer dans ces régions.

Le Défi polaire a été lancé dans le cadre des segments scientifique et commercial de la Conférence Arctic Frontiers organisée à Tromsø (Norvège) du 18 au 23 janvier 2015. De plus amples informations sur la participation au concours et sur la remise du prix seront communiqués au cours de l'automne 2015 sur le site Web du PMRC: (www.wcrp-climate.org/polarchallenge).

Related Links

Acknowledgments

This article is based on the session reports coordinated by G. Srinivasan with inputs from the session rapporteurs B. Tapia, A. Kamga, R. Yamada, C. Coelho, J. Kennedy, T. Fuchs, T. Cegnar, V. Kryjov and R. Boscolo; and session chairs N. Plummer, J.-P. Ceron, S. Sensoy, M. Semawi, R. Graham, A. Tait, B. Nyenzi, F. Semazzi, F. Doblas-Reyes, A. Martis, A. Busalacchi and T. Peterson. The article was reviewed by the CCl Management Group and WMO Secretariat.

1 Système régional intégré d’alerte précoce multidanger pour l’Afrique et l’Asie (RIMES)

2 Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

3 Bureau météorologique de l’Agence pour l’environnement de la République de Slovénie

4 Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Brésil

5 Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst), Allemagne

6 Département Climat et Environnement du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)

7 Recherche climatologique et surveillance du climat, Service météorologique du Royaume-Uni

8 Service d'hydrométéorologie et de surveillance de l'environnement de la Fédération de Russie

9 Service météorologique chilien

10 Centre climatologique de Tokyo (Japon)

11 OMM, 2014: Climate Data Management System Specifications, OMM-No WMO-No 1131, p. 166.

12 Thorne, Peter W. et co-auteurs, 2011: Guiding the Creation of A Comprehensive Surface Temperature Resource for Twenty-First-Century Climate Science. Bull. Amer. Meteor. Soc., 92, ES40–ES47. doi: http://dx.doi.org/10.1175/2011BAMS3124.1

13 Projet européen d'évaluation des impacts régionaux à des échelles saisonnières à décennales (European Provision Of Regional Impacts Assessments on Seasonal and Decadal Timescales – EUPORIAS): http://www.euporias.eu/

14 Lowe, R., Barcellos, C., Coelho, C. A. S., Bailey, T. C., Coelho, E. G., Jupp, T., Graham, R., Massa Ramalho, W., Sá Carvalho, M., Stephenson, D. B. et Rodó, X, (2014). Dengue outlook for the World Cup in Brazil: an early warning model framework driven by real-time seasonal climate forecasts. Lancet Infectious Diseases, 14:619-26. doi: 10.1016/S1473-3099(14)70781-9.