Méga éclairs: l’OMM valide un nouveau record aux États-Unis

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a validé un nouveau record mondial du plus long éclair, qui a couvert une distance incroyable de 829 km dans une zone des États-Unis particulièrement exposée aux orages.

- En 2017, un éclair a couvert une distance de 829 km aux États-Unis d’Amérique, ce qui constitue un nouveau record mondial

- Les technologies satellitaires de pointe permettent une meilleure surveillance des éclairs

- Le record précédent a également été établi dans les Grandes Plaines des États-Unis, une zone particulièrement exposée aux orages

- La foudre est un risque majeur et donc l’une des priorités de l’Initiative «Alertes précoces pour tous»

- Les records officiels sont consignés par l’OMM dans les Archives mondiales des extrêmes météorologiques et climatiques

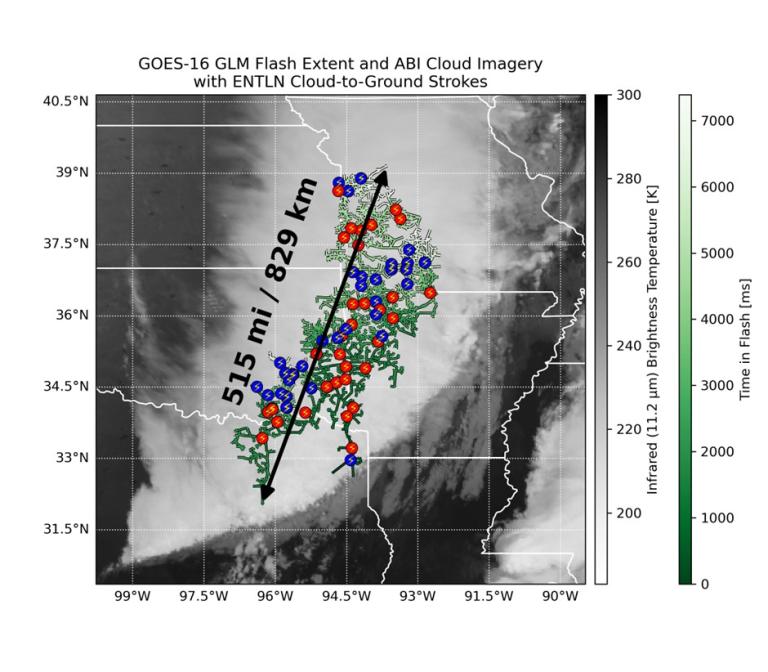

Ce méga éclair a été observé en octobre 2017, lors d’un épisode orageux de grande envergure. S’étendant de l’est du Texas jusqu’aux alentours de Kansas City, il a couvert une distance équivalente à celle qui sépare les villes européennes de Paris et de Venise. Il faudrait environ huit à neuf heures à une voiture et au moins 90 minutes à un avion de ligne pour parcourir cette distance.

«Source d’émerveillement, la foudre n’en est pas moins un danger majeur qui cause la mort de nombreuses personnes chaque année dans le monde entier. Ainsi, ce phénomène figure parmi les priorités de l’Initiative internationale "Alertes précoces pour tous". Les nouvelles découvertes mettent en évidence les préoccupations importantes en matière de sécurité publique que soulèvent les nuages électrisés. Ceux-ci peuvent produire des éclairs capables de parcourir de très grandes distances avec des répercussions majeures sur le secteur de l’aviation, sans parler du fait qu’ils peuvent déclencher des feux incontrôlés», a déclaré la Secrétaire générale de l’OMM, Mme Celeste Saulo.

Le Comité d’évaluation des extrêmes météorologiques et climatiques relevant de l’OMM, qui tient le registre officiel des extrêmes records à l’échelle du globe, des hémisphères et des Régions de l’OMM, a validé le nouveau record à l’aide des technologies satellitaires les plus avancées. Ses conclusions ont été publiées dans le Bulletin of the American Meteorological Society.

Ce nouveau record de 829 km, dont la marge d’erreur est de ± 8 km, est supérieur de 61 kilomètres au record précédent, détenu par un éclair ayant couvert une distance de 768 ± 8 km dans le sud des États-Unis le 29 avril 2020.

Le nouveau record a été enregistré dans une zone particulièrement exposée aux systèmes convectifs de méso-échelle, dont la dynamique est propice à l’apparition de méga éclairs exceptionnels, à savoir les Grandes Plaines, en Amérique du Nord.

Tant pour l’ancien record que pour le nouveau, la longueur de l’éclair a été mesurée au moyen de la technique de la distance orthodromique maximale. Ce qui distingue l’épisode de 2017, c’est qu’il s’agit de l’un des premiers orages au cours duquel le tout nouveau satellite géostationnaire d’exploitation pour l’étude de l’environnement (GOES-16) de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) a recueilli des données sur les «méga éclairs», c’est-à-dire des décharges orageuses dont la longueur spatiotemporelle est extrême.

Cet éclair spécifique n’avait pas été repéré lors de l’analyse initiale de l’orage en 2017, mais a été découvert lors d’une réévaluation de celui-ci.

«Ce nouveau record démontre clairement la puissance incomparable de la nature. De plus, l’évaluation par l’OMM des extrêmes environnementaux (par exemple, la distance record que ce méga éclair a parcourue) témoigne des progrès scientifiques considérables réalisés en matière d’observation, de collecte des données et d’analyse de ces phénomènes. Il est probable que des valeurs encore plus extrêmes existent et que nous pourrons les examiner au fur et à mesure que des observations supplémentaires de haute qualité s’accumuleront», a déclaré le Rapporteur de l’OMM pour les extrêmes météorologiques et climatiques, M. Randall Cerveny.

Les Archives mondiales des extrêmes météorologiques et climatiques tenues par l’OMM présentent les extrêmes records officiels associés à diverses situations météorologiques observées à l’échelle du globe, des hémisphères et des Régions de l’OMM. Y sont actuellement répertoriés les extrêmes en matière de température, de pression, de précipitations, de grêle, de vent et d’éclairs ainsi que deux types particuliers de tempêtes, les tornades et les cyclones tropicaux.

Autres chiffres records liés à la foudre et validés par l’OMM:

- Le 18 juin 2020, au cours d’un orage au-dessus de l’Uruguay et du nord de l’Argentine, on a mesuré un éclair d’une durée de 17,102 ± 0,002 seconde, soit la plus longue durée jamais relevée pour un seul éclair.

- Impact direct: En 1975, au Zimbabwe, 21 personnes ont été tuées par un seul éclair alors qu’elles s’étaient abritées dans une hutte.

- Impact indirect: En 1994, 469 personnes ont péri à Dronka, en Égypte, lorsque la foudre a frappé un dépôt de carburant et que le carburant en feu s’est déversé dans la ville.

«L’étude des méga éclairs permet de mieux comprendre les variations de la charge électrique des systèmes convectifs de méso-échelle. De plus, elle met en lumière la nature dangereuse de l’éclair par temps couvert (bolt from the gray) récemment observé, analogue à celui par temps clair (bolt from the blue) provenant de cellules isolées. Ce type d’éclair peut s’éloigner à des centaines de kilomètres de la zone où se forme la charge électrique principale», a précisé M. Walt Lyons, spécialiste de la foudre et membre du Comité d’évaluation.

«Les seuls endroits sûrs sont les bâtiments en dur de dimension suffisante dotés d’une installation électrique et d’une tuyauterie, et non les installations de plage ou les arrêts de bus. On est également bien protégé à l’intérieur d’un véhicule au toit métallique entièrement fermé, mais pas sur un quad ou une moto.

Si l’on dispose d’informations fiables indiquant que la foudre se trouve dans un rayon de 10 kilomètres, il faut s’abriter dans un bâtiment ou un véhicule protégé contre la foudre. Comme le montrent ces cas extrêmes, les éclairs peuvent parcourir de longues distances en quelques secondes et font partie de systèmes orageux de grande envergure, de sorte que la vigilance s’impose», a souligné M. Lyons.

Technologies spatiales

Les précédentes évaluations qui avaient permis d’établir les records de durée et de longueur des éclairs étaient fondées sur les données des réseaux au sol de cartographie des éclairs. De nombreux spécialistes de la foudre ont reconnu que ces réseaux ne pouvaient mesurer les éclairs au-delà de certaines limites. Pour mettre en évidence des méga éclairs dépassant ces extrêmes, il faudrait disposer d’une technologie de cartographie des éclairs qui couvre un domaine d’observation plus large.

Les récents progrès réalisés en matière de cartographie des éclairs depuis l’espace permettent de mesurer en continu la longueur et la durée des éclairs sur de vastes étendues géospatiales. Parmi les nouveaux outils figurent les instruments géostationnaires de cartographie de la foudre (GLM) installés à bord des satellites géostationnaires d’exploitation pour l’étude de l’environnement de série R (GOES-16, 17, 18 et 19), ceux-là mêmes qui ont enregistré le nouveau record, et les instruments équivalents placés en orbite par l’Europe (imageur d’éclairs des satellites Meteosat troisième génération (MTG)) et par la Chine (imageur de cartographie de la foudre des satellites FY 4).

«Il est difficile d’étudier les effets extrêmes de la foudre, car ce phénomène dépasse les limites de ce que l’on peut observer dans la pratique. Ainsi, les mesures effectuées en continu depuis une orbite géostationnaire constituent une grande avancée en matière d’observation des éclairs. À l’heure actuelle, la plupart des zones du monde exposées aux méga éclairs sont observées par un satellite géostationnaire, et les techniques améliorées de traitement des données permettent de représenter correctement les éclairs grâce à une grande quantité de données d’observation à toutes les échelles», a déclaré l’auteur principal du rapport d’évaluation et membre du Comité d’évaluation, M. Michael J. Peterson, Spécialiste du Centre de recherche sur les fortes tempêtes et les orages de l’Institut de technologie de Géorgie (États-Unis).

«Au fil du temps et à mesure que les données d’observation continueront de s’accumuler, nous pourrons même observer les éclairs extrêmes les plus rares sur Terre, tout en étudiant l’ampleur des répercussions de ces phénomènes sur notre société», a-t-il ajouté.

Le fonctionnement des Archives de l’OMM sur les extrêmes et les évaluations passées sont présentés en détail dans l’ouvrage de Randy Cerveny intitulé Judging Extreme Weather: Climate Science in Action et publié par Routledge Publishing.

Membres du Comité

- Michael J. Peterson, Centre de recherche de l’Institut de technologie de Géorgie, Atlanta,

Géorgie (États-Unis) - Rachel Albrecht, Université de São Paulo, São Paulo (Brésil)

- Sven-Erik Enno, Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT), Darmstadt (Allemagne)

- Timothy J. Lang, Centre des vols spatiaux Marshall de la NASA (États-Unis)

- Timothy Logan, Université A&M du Texas, College Station, Texas (États-Unis)

- Walter A. Lyons, FMA Research, Fort Collins, Colorado (États-Unis)

- Ron Holle, Holle Meteorology & Photography, Oro Valley, Arizona (États-Unis)

- Joan Montanya, Université polytechnique de Catalogne, Barcelone (Espagne)

- Shriram Sharma, Université Tribhuvan, Katmandou (Népal)

- Yoav Yair, Université Reichman, Herzliya (Israël)

- Randall S. Cerveny, Université d’État de l’Arizona, Tempe, Arizona (États-Unis)

L’Organisation météorologique mondiale est l’organisme des Nations Unies qui fait autorité pour les questions relatives au temps, au climat et à l’eau

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

- Clare Nullis Attachée de presse de l’OMM cnullis@wmo.int +41 79 709 13 97

- WMO Strategic Communication Office Media Contact media@wmo.int