WMO《空气质量与气候公报》突出强调恶性循环

本期WMO《空气质量与气候公报》审查了2024年空气污染的趋势和地理分布,以及在预报警报方面的进展与挑战。其发布正值9月7日“国际清洁空气蓝天日”。

“气候变化和空气质量不能孤立应对。它们密不可分,必须协同治理方能守护地球、社会和经济健康发展,”WMO副秘书长蔻∙巴雷特说。

化石燃料燃烧和其他协助导致气候变化的人类活动也是污染源 - 像黑碳、氧化亚氮和地面臭氧,它们反过来又加剧了气候变化。这是一个恶性循环。

“气候影响和空气污染不分国界 - 酷热和干旱就是例证,它们引发野火、恶化空气质量、危及数百万人。我们需要改善国际监测与协作,从容应对这一全球挑战,”蔻∙巴雷特说。

据世界卫生组织估计,环境空气污染每年导致全球450多万人过早死亡,其环境和经济成本巨大。

主要结论

颗粒物

交通、工业、农业等活动以及野火、沙漠扬尘产生的颗粒物仍是重大健康危害。

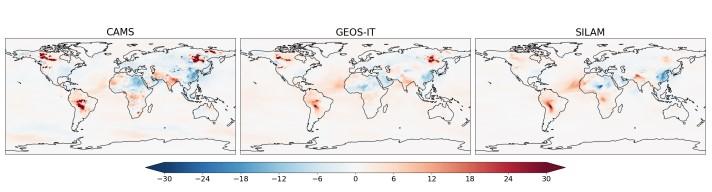

2025年期《公报》首次在其对2024年直径2.5微米或更小颗粒物(PM2.5)距平的概述中纳入了三个不同模型的估值(与2003-2024年基准期相比)。

得益于坚持不懈的减缓措施,中国东部地区的PM2.5水平在持续下降。相比之下,印度北部存在多个污染爆发点。野火导致加拿大、西伯利亚和中非的PM2.5水平高于平均值。然而,最大距平出现在亚马孙盆地,这是亚马孙西部地区创纪录的野火和南美洲北部干旱导致的火灾的一部分。

野火是颗粒物污染的一大促进因素。随着气候变暖,这一问题预计还会加剧,给基础设施、生态系统和人类健康带来日益增加的风险。

气溶胶

气溶胶(微小悬浮颗粒物)很复杂。它们可给大气升温或降温,这取决于其成分。黑碳和棕碳等深色颗粒物可使大气升温并使其附着的冰或冰川融化。

相反,硫酸盐等明亮的气溶胶可将太阳辐射反射太空,在沉积为酸雨和雪之前起到短暂降温作用。

20世纪50年代至80年代,全球大气气溶胶浓度不断增加,但此后得益于北美、欧洲以及后来的东亚共同努力,气溶胶浓度大幅下降。南亚、南美洲和北纬等地部分地区的浓度还在持续上升,部分原因是野火增多。

减少航运燃料硫排放的国际规则改善了空气质量,成功减少了过早死亡和儿童哮喘。但它们也对减少硫酸盐气溶胶的冷却效应产生了显著影响,微微加速了全球变暖。

理顺气溶胶、反应性气体及长寿命温室气体之间复杂的相互作用是一项艰巨任务,正确理解这些相互作用将有助于制定更好的气候和空气质量减缓措施。在此背景下,采取综合排放管理方法非常重要,这不仅是为了保护气候,也为了保护生态系统和人类健康。

冬季雾

印度恒河平原上有9亿多居民,是世界上人口最稠密、农业最活跃的地区之一,空气污染和冬季雾事件明显增多。尽管雾是季节性现象,但其不断增加的发生频率和持续时间与车辆、建筑、供暖、养牛和植被燃烧造成的污染日益相关。

“持久多雾现象不再是简单的季节性天气事件,它已是人类对环境影响不断升级表现出的症状。解决这个问题需要有综合战略,例如执行有关农业残留物燃烧的法规,促进烹饪、取暖、照明和公共交通系统采用更清洁的能源,”《公报》称。

野火引发的PM2.5爆发点

另一篇文章探讨了亚马孙盆地野火产生的PM2.5排放,以及这些排放如何导致巴西偏远、人口稠密城市中心的空气质量显著恶化,强调了2024年野火季带来的重大后果。

大气成分监测基础设施

从南美洲的臭氧研究到欧洲改进花粉预测,再到非洲大气沉积评估,《公报》强调了全球因地制宜的实地大气监测基础设施的重要性,特别是在发展中地区。观测是基础。卫星解析很关键,但地面监测网络对于校准和验证至关重要,特别是在基础设施不足的发展中国家。

编者按

《空气质量与气候公报》是WMO年度系列公报之一,重点介绍空气污染与气候变化之间的相互作用,借鉴了全球大气监视网的专业知识。

它利用了哥白尼大气监测服务机构(CAMS)、NASA全球建模与同化办公室(GMAO)以及大气成分综合建模系统(SILAM)等领先机构的数据。

世界气象组织是联合国系统关于天气、气候和水的权威机构

欲了解更多信息,请联系:

- Clare Nullis WMO 媒体官员 cnullis@wmo.int +41 79 709 13 97

- WMO Strategic Communication Office Media Contact media@wmo.int